新用户登录后自动创建账号

登录康定:茶马古道上的情歌

四川是最早将茶叶作为商品进行贸易的地方。《史记》记载,西汉时期蜀郡的商人常以茶等本地特产与大渡河外的牦牛夷邛、莋等部交换牦牛、莋马等物,这条道史称“牦(旄)牛道”。

路线由成都出发,经临邛(邛崃)、雅安、严道(荥经),逾大相岭,至旄牛县(汉源),然后过飞越岭、化林坪至沈村(西汉沈黎郡治地),渡大渡河经磨西,最后到达木雅草原(今康定县新都桥、塔工一带)的旄牛王部中心。这便是最早的“茶马古道”。

茶马古道

"茶马古道”一词源于“茶马互市”。历史上,茶马古道是一个庞大的交通网络。它是以川藏茶马古道、青藏茶马古道和滇藏茶马古道等三条大道为主线,辅以众多支线、附线构成的道路系统。

唐宋时期在大渡河以西的藏区设置一些部落,为了和这些部落进行茶马互市,专门在汉源和雅安治理互市口岸。其中一条路线就是从雅安出发,经天全、泸定、甘孜,最后到达德格。

唐宋时期,青藏道一直是茶马互市的主道。到明朝,由于西北不靖,“茶马互市”的重点从青藏道转到了川藏道。为了缩短运输距离,明太祖朱元璋下令开辟了“碉门路”,即从天全经泸定至康定。

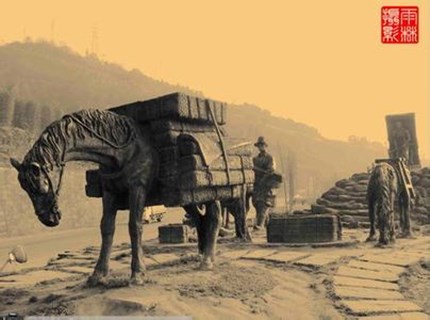

明成化六年(公元1470年),又规定卫藏、康巴藏区各部朝贡,必须从“四川路”来京。如此,四川不仅是边茶的主要产地,且成了“茶马互市”的主要贸易区,建立有黎州、雅州、碉门、岩州、松潘五大茶市口岸,川藏茶马古道上形成“茶驮成群,络绎不绝”的繁荣景象。

“宁可三日无粮,不可一日无茶。”这是在在我国藏区流传的一句耳熟能详的俗语。由于青藏高原海拔较高,加上交通条件不发达,高原地区普遍缺少新鲜蔬菜,人们每天都需要饮用茶叶来分解牛羊肉等高脂肪、高蛋白类的食物,并从中摄取身体所需要的维生素。

在藏族地区,人们凡婚嫁之事,请客送礼,茶叶都是最为普遍的礼品;走亲串戚,时常以茶相馈;如宾至客来,请人帮忙,相待饮食中,茶是无论如何也不能少的。在节日活动中,如赛马、摔跤等比赛,尚以茶叶作奖品,奖励优胜者。以及寺庙念经,熬茶布施。茶成为藏族地区生活中不可缺少的物品。于是,雅安藏茶源源不断地输入西藏。

明代川藏茶马古道主要有两条:“西路”茶道,又称松茂道,由灌县沿岷江上行,过茂县、松潘、若尔盖,经甘南至河州、岷州,转输入青海。

“南路”茶道,又称黎碉道,由雅州至打箭炉(康定)。此段“南路”又分为两路:

一路由雅安经荣经,逾大相岭至黎州,经泸定沈村、磨西,越雅加埂至打箭炉,因其是自秦汉以来就已存在的大道,故名为“大路”;而由这两路上运输的茶被称为“大路茶”。

明朝时期,黎、雅、碉门成为边茶的最大市场,所谓“秦蜀之茶,自碉门、黎、稚,抵朵甘、乌思藏,五千余里皆用之。”

另一条是自雅安经天全两河口,越马鞍山(二郎山),经昂州,过大渡河,至打箭炉。因系山间小道,故又称为“小路”。由此路上运输的茶则称为“小路茶”。

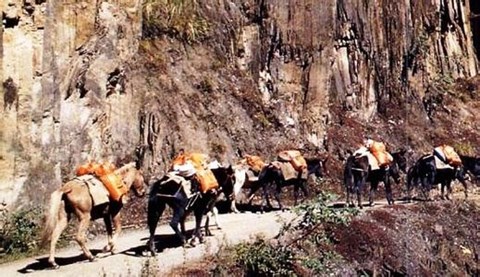

由于这条路所经大部分地区为草原,适合大群驮隊行住,故自明至清,一直是川藏茶商驮队喜走之路。

大、小二路在打箭炉汇合后,继续前往西藏。此时的茶道路线是:从打箭炉北行,经道孚、章古(炉霍)、甘孜,由中扎科、浪多、柯洛洞、林葱(原邓柯县)至卡松,渡过金沙江,经纳夺、江达至昌都。然后经类乌齐、三十九族地区(丁青、巴青、索县等地),最终到达拉萨。

雅安

雅安是世界栽培茶树历史最悠久的茶区,又是南路边茶的主产区,川藏茶马古道的起点。藏族同胞特别欣赏雅安“大茶”香高味浓熬头好的品质特色。

历史上,雅安茶主销甘孜和西藏,人们习惯称为南路边茶。史料称,宋代以及明中叶以前,川茶大部分运入陕西转销西番。

雅安在川藏茶道的南路中占有举足轻重的位置。据史料记载, 明代中叶以后,川茶开始主要销往拉萨、康定以及松潘、金川一带,称之为南路边茶和西路边茶,其数量相当于川茶总产量的90%。

明代中期以来,雅安作为起点,到康定一线已成为边茶最为重要的流通渠道。到清代,每年输入西藏的茶80%以上来自四川,其中主要为雅州所产边茶。

把四川的茶叶从雅安,运往西藏拉萨,形成的川藏茶马古道,在明朝以来颇为出名。不仅因为雅安的“边茶”品质好,在藏区很有名气,更是由于这条路路途最为艰险,尤其是雅安到康定段间这段路,总长120多公里的路却要翻越多座大山和峡谷,一路骡马难行,主要依靠人力背运!

因此,从雅安到康定的茶道上,留下了历史的太多足迹,这是一条艰辛踩踏出来的精神之路。因此故,雅安一直作为川藏茶马道路上重镇,交换着川藏两地平安祥和生活的重要人文与情感积淀。

蒙顶茶

四川自古是产茶大省,经茶马古道运往边疆地区的茶叶,80%出自四川境内。而四川茶的发源地就在蒙顶山。蒙顶山因此成为“世界茶文化圣山”。

蒙顶山又称蒙山,是与峨眉山、青城山齐名的四川三大名山,位于四川盆地西南部,有号称“西蜀漏天”的雅安与名山区之间,是青藏高原到川西平原的自然过渡地带。

蒙顶山被誉为"仙茶故乡"。中国最有名的一对茶联:"扬子江心水,蒙山顶上茶",这副说的就是蒙顶山的“仙茶”,是对中国茶最好品质和最高境界的一种诠释。

有史料明确记载,公元前53年,雅安人吴理真在蒙顶山的五峰之间,种下首批的七株茶树。后来,这七株茶树“二千年不枯不长,其茶叶细而长,味甘而清,色黄而碧,酌杯中香云蒙覆其上,凝结不散。”

吴理真在蒙顶山种植的七株茶树,被后人称作“仙茶”,而他是世界上种植驯化茶叶的第一人,被后人称为“种茶始祖”。

唐代,开始采摘蒙顶茶作为贡茶。唐代《元和郡县志》载:“蒙山在县南十里,今每岁贡茶,为蜀之最。”

宋考宗淳熙十三年,将此地正式命名为“皇茶园”。茶园以石栏围绕,正面双扇石门,两侧有“扬子江心水、蒙山顶上茶”石刻楹联,横额书“皇茶园”。

据《宣和北苑贡茶录》记载,当年蒙顶山进贡的两种名茶“万春银叶”和“玉叶长春”名列榜首。到清代时,蒙顶五峰被辟为禁地,七株仙茶被石栏围起来,辟为“皇茶园”,至今留存。

如今,在蒙顶山脚下,保留有目前我国唯一存世的古代管理茶马交易的机构遗址——名山县新店茶马司遗址,建于宋神宗熙宁七年(1074),已经历了接近1000年的历史沧桑。

平乐古镇

平乐古镇位于四川成都的邛崃市,是“茶马古道第一镇、南丝绸之路的第一驿站”。早在西汉时期的公元前150年,平乐古镇就已经形成,并开始兴旺发达其起来。

在唐朝,平乐古镇是当时由成都通往经邛州、雅州的必经起点,更是通往西北党项、西南吐蕃和南诏等少数民族地区的交通要道之一,以古朴的街区和原味淳朴的川西民风民俗而著称。

今天的平乐古镇,依然可以察看出当年的历史足迹,保持着印象浓重的九古特色,即古街、古寺、古道、古桥、古风、古居民、古坊、古堰、古歌。

在平乐镇的骑龙山城隍岗,还存留有秦汉的驿道遗址。当地的老人称这条驿道遗址为“剑南道”或“马道子”。这也是后来为人所称的“南方丝绸之路”。

康定

康定系汉语名,因郭达山以东为“康”,取康地安定之意而得名。康定处于四川省甘孜藏族自治州东部,属于藏族聚居区。

康定在藏语中称“打折多”,意为打曲(雅拉河)、折曲(折多河)两河交汇处。从三国蜀汉时期便称为“打箭炉”,后简称炉城。

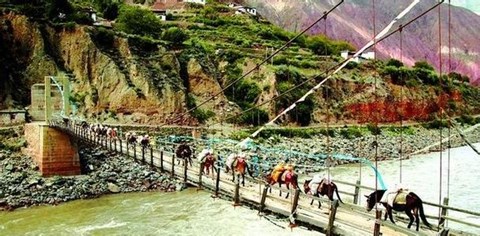

康熙四十一年(1702年),在打箭炉(康定)设立茶关。之后又于大渡河上建泸定桥,开辟直达打箭炉的“瓦斯沟路”。打箭炉由此成为了川茶输藏的集散地和川藏茶马大道的交通枢纽。

康定是汉藏茶叶贸易运转的中心地,也因川藏茶马古道而出名。这里的多元文化并存的现象十分突出。《康定情歌》就是汉藏民族贸易交往过程中,反映四川康定民俗民风的一首歌曲。

产生于上世纪40年代的、四川宣汉的李依若创作的《康定情歌》,其雏形就来自康定三道桥民间,属于在康定地区流行的众多民歌中的一首。在这首歌曲中,人们既能感受到藏族民歌的韵味,又能体察到汉族民歌的影子。

泸定

除打箭炉外,泸定也是历史上汉藏贸易的一个重镇,它包括今泸定岚安、化林坪和泸桥镇。化林坪虽来曾设互市之所,但为“自磨西面渡沈村,逾飞越岭至黎州”之“茶马互市”要道上的重镇。

泸定属于四川省甘孜藏族自治州,位于四川西部的二郎山西麓,东西夹邛崃山脉与大雪山脉,大渡河由北向南纵贯泸定县全境。

泸城镇的开发与繁荣则无不与汉藏贸易与修建泸定铁索桥(康熙四十一年)有关。其时川康间之交通分为两道,北自雅州经碉门(天全)、严州(岚州)、瓦斯沟,入打箭炉。有时亦自岩州渡烹坝,由大冈入泸定,曰雅州路。

南自汉源逾飞越岭,经化林坪、沈村、咱威、磨西面、雅加埂,为黎州路。中间唯自瓦角渡紫牛,为自南路斜合北路之小道。沈村、紫牛、烹坝三渡,称为泸河三要津。

.jpg)