新用户登录后自动创建账号

登录水、藤、布述说人类文明文化的起源

看拜水节发现藤、布元素

每年4月4日清明节,享誉世界的水利工程所在地,世界唯一举办“放水节”的城市--中国.都江堰,举办充满浓郁民俗风味的放水节,被誉为负有民族特色和文化内涵的“天府第一盛会”。该节始于公元978年,一年一度,后人以此纪念率众修建都江堰水利工程并造福成都平原的李冰父子。它展现了川西民俗文化,再现了成都平原漫长的农耕发展历史,传承了中华民族崇尚先贤、崇德报恩的民族精神,具有弘扬中华传统文化的现实意义。

放水节的重要组成部分是拜水大典。"咚咚咚"三声礼炮,身强力壮的堰工奋力砍断鱼嘴前阻断内江杩槎上的绑索,河滩上的人群用力拉绳,杩槎解体倒下,江水顷刻奔涌而下。仪式中,麻绳、竹绳、竹笼、杩槎和各种服饰,仿佛就是“藤”和“布”文化元素的演义,水是否也绽放出新的生命,穿越千年历史,把中华治水先贤和李冰父子的精神血液融入滔滔江水,接引到了人群之中,一起共舞,一起欢呼。放水节上的拜水大典给我们深刻展示了三个元素符号:水、藤、布。

拜水大典“藤、布”在演义精彩

拜水都江堰 藤布话起源

“拜水都江堰 问道青城山”是余秋雨先生在游览都江堰、青城山时留下的墨宝。是中国都江堰市旅游宣传口号。“要看水,万不可忘了都江堰”,再加上又是享誉世界的水利工程所在地,都江堰因水而闻名天下并受到全世界人们的膜拜。

水是地球一切生命之源,“上善若水”是人对水最好的诠释,成为人类精神层面最好的象征。而“藤、布”文化元素最直接的经纬特征,让线与面有了鲜明的材料符号印记,成为支撑都江堰拜水仪式主要的材料元素。藤布,是天然植物和块状面料两大用材元素的统称。藤、竹、棕、麻等天然植物编织原料为之“藤”,丝绸、棉麻、夏布等块状面料为之“布”。这个文化元素符号是在放水节现场惊奇发现的,它是人类起源文化中具有代表的元素和符号标志。

文明文化源头探寻一般都是从两个方面去探寻起因,第一方面是考古发现,第二方面是信史记载和民间传说。让我们在历史文献和考古遗迹中发现机缘与巧合,在有限的资料中梳理其中的发展变化轨迹找出其中隐藏不为人知的秘密。慢慢述说“藤”与“布”的渊源,揭示“藤”与“布”以及有关联的精彩故事。

考古发现:

翻开中华文明文化的文字记载和遗迹发现,在字里行间里我们就会诱发对“藤”和“布”的情感,触动我们感知“藤”和“布”神奇以及精彩故事。考古发现国内最早的古人类活动遗迹是距今200万年左右的重庆巫山人遗址,这时期已经进入直立人阶段,开始使用刮削器、尖状器、砍砸器和石片等器物为生活服务。我们可以遥想当时没有绳索出现的情况下,古猿人打猎后也许就是用当时最方便、最柔软不易折断,身边随处可见、可拿的藤条来绑扎抬运猎物。结藤记事有可能出现,材料的进步又出现结绳记事,再往后甲骨文等文字的不断进化发展。(阆中风水博物馆开篇狩猎场景再现就更证明这一点)

直立人时期人类与藤条的关系图片

我国在位于云南的元谋县发现距今约170万年左右人类居住地有炭屑,即有可能是使用植物碳化的结果,也有可能是植物燃烧的余烬。这些发现也许可以说明当时的古人类已经开始对植物在生活中的使用。1993年,在北京周口店山顶洞发掘出土了一枚骨针,说明大约距今约1.7-1.8万年前的古人类已经开始使用骨针缝制兽皮和粗纤维布料衣服。我国最早发现纤维物,是在距今约7000年的江苏吴县草山遗址出土的三块葛藤纤维碳化了的纺织物残片。“葛”属于藤本植物,这充分说明古人类对植物的利用比较早,这与云南元谋人居住地有植物的炭屑,以及对植物在人类社会生产生活中的应用形成前后不断演变的呼应。这些考古发现是否印证了原始人类对植物最开始的应用,到初级藤条打结记事,再到结绳记录原始雏形精彩的画面。

阆中风水博物馆狩猎雕塑图

信史、传说:

藤为布始、布为服源。华夏之谓,即来自服章之美和礼仪之大。关于“藤”和“布”在中国的大地上传奇感人事有很多,他们不仅在应用功能上给我们展现感动,在美丽的传说故事中更是体现了它的弥足珍贵和美好吉祥的寓意,但美丽的故事总有它一个美好的开始。这个故事可以从人类之母女娲和伏羲说起,《山海经》记载人类之母女娲人身蛇尾用藤条和树叶为衣服(藤就是布)并用青藤搅泥创造了人类 。伏羲相传其人首蛇身,藤条和树叶为围巾,他模仿自然界中的蜘蛛结网而制成网罟,用于捕鱼打猎。这大概就是人类最早经纬编织“布”的雏形吧!女娲身上的青藤和树叶是不是创世前混沌大地上最早“布”的雏形呢?青藤搅泥造人更印证了人类和“藤”千丝万缕的联系,也有力的说明了人类对藤的利用和使用是最早的结论。

女娲藤条树叶遮身

“藤”搅泥不仅创造了人,它还时刻帮助人,为人解难。在这方面得到帮助最有代表的就是我们中华民族的始祖——炎帝。《山海经》记载中华民族始祖炎帝(神农氏)在高山采药时被困山中,就是用青藤花了三年时间,往上搭了360层,绑扎搭起架子才爬上山顶并得救出来的,这也预示了“藤”有帮助人类战胜困难摆脱危险获得成功的寓意。“藤”是智慧和力量的化身,“布”就是关爱和温暖的代名词,在现实生活中它也确实是这样为我们美好呈现和述说。如果说炎帝是“藤”的化身,黄帝就是“布”的化身,因为黄帝他是中华民族的创始人,在传说中他是管理风雨雷电的神,他发明了衣服(就是布),教会人们遮体御寒。“布”当它依附于人的身体就和人演义了无数的感人场景。

好的创意和产品形式都有它美好的故事和寓意,传说大禹当年治水一个巨大的岩石挡住去路,他就用捆在腰间的苎麻织带(就是夏布)紧了又紧,并产生巨大力气把挡路的巨石推倒。也寓意了“藤”等植物布匹是给人智慧和力量的象征 。

中华民族的母亲——嫘祖,出生在西陵(今四川省盐亭县境内)是黄帝的正妃,她贤惠、善良,又是教民养蚕缫丝的创始人,我国素以“丝国”著称于世 。嫘祖是中国的世界的“丝(布)”的发明者和文化传播者。

藤与文字:

游牧民族到农耕民族的转变,可以说是人类文明文化发展中最大的转折点,也是人类感人故事的开始。“游牧”是指终年随水草转移游动放牧的一种粗放的生产生活经营方式,原始的游牧人最初就是用藤条和树叶作为遮体的服装,对树皮的使用和在生产生活中应用的提高,这些能带给我们一些启示?从这些现象反映在与“文字”的碰撞中也许让我们发现了一些隐藏的秘密。

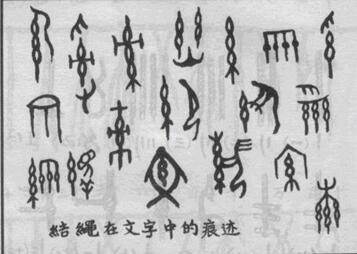

刻在树皮上的文字

刻在树皮上的文字(上图),可能就是人类早期的文字。远古人对树皮的利用都达到这样的水平,女娲藤条树叶遮身又给了我们什么提醒,这些信史资料和传说故事说明了什么?给了什么启示?这些故事和图形又暗示了什么?让我们在考古与信史的机缘巧合中发现一些“藤”与“字”宝贵的线索和文化联系。

上面“刻在树皮上的文字”一图,又让我们打开了中华民族的文字起源的兴趣。我们的文字是如何演变而来,它与藤又是什么关系,也一直让人们探询根源及起因。《九家易》也说:“古者无文字,其为约誓之事,事大大其绳,事小小其绳。结之多少随物众寡,各执以相考,亦足以相治也。”结绳记事为上古记事的一种方法,毕竟不能全面地记载复杂的事物,文明发展到一定程度时,必然会被图画或文字取代。有了这个答案,我们也会问:“绳子又是如何演变而来的,古人也不会一生下来就会结绳记事吧?”当我们回想距今200万年左右的重庆巫山人遗址,这个时期在没有绳索出现的情况下,古猿人打猎后也许就是用当时最方便、最柔软不易折断,身边随处可见、可拿的藤条来绑扎抬运猎物。除了藤条抬运猎物用藤条打结记事有可能就在这个时期出现,结藤记事也许就是结绳记事真正的源头。

阆中风水博物馆里的开篇,就讲述了远古人从穴居到巢居再到杆栏居的进化发展过程,这些居住方式的变化在绳子没有出现的时代里,如何绑扎树木搭建房屋和抬运重猎物,对藤的充分利用也许就是首选的天然原材料。就是当今中央电视台曾经播报过的大凉山悬崖村,当地村民们外出孩子们上学下山的爬梯也是用藤条搭建起来的。我想这些遥远的和现在还在发生的事应该说明了一些道理。

大凉山悬崖村图片

阆中风水博物馆巢居图片

阆中风水博物馆杆栏居图片

藤条打结记事

结绳记事逐渐发展到文字记录的出现

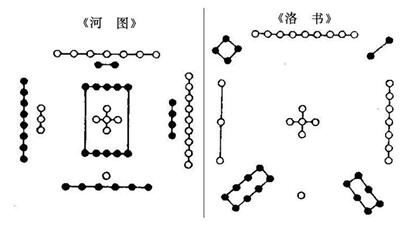

公元前7712,伏羲获白龟于白龟山(今河南平顶山市)。他细心观察龟甲的分布,深入研究《河图》、《洛书》之间的内在联系,悟出了太极原理,始作《太极图》。《河图》、《洛书》实为结绳图。就是用当时最方便的藤条打成球型,球型有小碗大小,用藤串成,粘在石片上而成此两图。

《河图》、《洛书》图片

在藤与字还有一个感人的故事,这就是与中国书法大家的渊源。中国书法是奉为华夏文明乃至东方文化的楷模,世界各国中文字唯一具有使用和审美的功效。在中国书法艺术上唯一称为书圣的王羲之,在练习书法上就是通过“看石、看云、看藤”三步曲不断在自然中找寻答案,不断思考文字与自然界万事万物的联系,不断在观察中去感悟,终于在书法艺术上取得辉煌的成就。

看石看云看藤三看成就书圣王羲之

藤与中国画:

让我们再回过头来看中国的绘画艺术,就不难想象为什么都是用线来表现。中国画是极讲究用线之美的,线始终是中国造型艺术的主要审美因素,甚至可以说,线才是中国画的精髓和灵魂,中国传统艺术就是一种线性艺术。中国古老的哲学思想和文化精神也指导了中国艺术家对世界的认识和创作心态,他们将强烈的主体意识和超时空的客体精神通过类相的方法表现在绘画之中,这对中国画的造型提出了极高的要求,并决定了意象性绘画的根本特征,所以,以线条为灵魂所系的中国画也暗示了必然发展为后期的抒情写意一格。

中国独特的书法艺术就是线的高度纯粹化,书法以其韵度超绝的风貌,充任了时代的典范,从严正整肃、气势雄浑的汉隶变为真行草楷,线条早已成为联系中国文学、书法和绘画的纽带,这也为后来的“书画同源”、“以书入画”和文人画的入主画坛奠定了基础,中国画因此更拥有了不同于西方绘画的独特意蕴。

藤条为线,结绳记事为线,青铜器文饰为线,书法为线,绘画为线,纺丝为线,织布就更需要线,等等这些都说明中华民族的生活和艺术与生俱来与线的联系,仿佛让我们对文明文化的发源与延续有了一个清晰的路径。是否也印证了远古人利用藤、观察藤、感悟到线的表达语言和思维方式,让中华民族的文明和文化如“线”一样永远连接,延续不断、源源流长。

唐 吴道子 送子天王图

藤与生活和诗歌:

中国古代著名诗人描写藤的诗句有很多,其中唐代诗人孟浩然在《万山潭作》诗中是这样写到“鱼行潭树下,猿挂岛藤间”,描写了动、植物与人和谐生活的真实画面,看出当时自然生态无比的好,藤条成为猿欢快嬉戏玩耍的主要工具和材料。宋代诗人秦观在《好事近.梦中作》诗中是这样写到“醉卧古藤阴下,了不知南北”,虽然表达了作者对黑暗现实一种消极的反抗,但诗句中也真实再现了古藤浓荫覆盖的优美植物意境,古藤成为当时古人遮荫纳凉休闲的重要场所。两个不同年代的诗句都从侧面赞美了藤给动物和人带来的欢乐与惬意。这让我们又想起前面讲到的女娲用青藤搅泥创造人类的深动画面,青藤肯定是创造不出人的,远古时随处可见的青藤带给人许多快乐,用这样的描述来给“藤”谱写优扬的赞美曲。在古代战争时期它又是最好的防护用具,三国演义“七擒孟获”让我们激荡不已,“藤甲兵”的刀枪不入更是让我们记忆深刻、难以忘怀。

我们的始祖女娲、伏羲与“藤布”,炎帝、黄帝与“藤布”的故事,这些精彩画面都给我们无限美好的回忆。中华民族是炎黄子孙,我们的老祖宗以及无数先贤们与“藤”和“布”有如此多的感人故事,也说明“藤、布”是我们中华民族一个神秘但又朴实温暖的文化元素,它遥远梦幻又近在眼前实在可爱,它如空气、水、氧气一样缺一不可但又无私奉献,并永远陪伴与我们风雨同舟并肩前行一直到永远。这真是“依形而住好邻居,苦乐相伴无怨言;顺势而为勇攀登,艰难险阻埋头担。经纬交错互帮助,友谊牵手不独行;热走冷来化温暖,谱写人间真情爱。”用这样诗句来赞美“藤”和“布”带给动物和人类的快乐与温暖也许比较恰当。“藤”和“布”这些属性好象与“水”的特质又高度吻合一致,这不能不说“水、藤、布”这一给予人们精神层面上价值的提升和带给人类美好生活的寓意。

这些精彩感动的故事是否在提示我们,远古先民或许就是从利用藤、使用藤和观察藤感悟到用它记录简单事情,从而开启了中华民族文字以及其它文明文化发展的伟大进程。这些体现出来的精神内涵充分展现了中华民族伟大创造的精神与品质特征,让其深深融化在滋润万物生长的水分子里,给我们输送呼吸生存的养分,陪伴我们不畏艰险,努力的、充满自信的茁壮成长。

结束语

水是地球上一切生命之源,“藤、布”也可以说是人类最广泛的物质基础之一。中国都江堰因有“藤、布”的材料支撑才有享誉世界水利工程的诞生,都江堰拜水节展示的“水、藤、布”元素符号,也是世界的元素符号。世界各国各民族都以水而居,都因有水而发展、富、裕安康,水寄予我们人类最大的希望。世界各国、各民族生产生活中又具有丰富“藤、布”的元素,因它太普遍太普通,没有高科技的震撼与刺激,没有摩天大楼的壮观与雄伟,它默默无闻就如水的属性一样永远不争、永远陪伴人类在一起。

“藤、布”和水元素创新组合创意的文化广场效果图

水自身是没有文化的,当它与人类友好对话的时候就赋予美好的情节。“藤、布”是没有故事的,当它与水融合的时候让人类的智慧由此展现发挥才赋予它的感动和精彩。“水、藤、布”是物质的产物、更是精神和文化的升华,希望它在挖掘传统文化元素和内涵上,在“文化创新”时代精神的感召下发挥它独特的文化魅力,积极为人类创造物质和精神方面的价值。

*本文作者:蒋伟,成都藤话布事文化传媒有限公司总经理,执惠专家作者。