新用户登录后自动创建账号

登录冰雪营地峰会 | 中凯国际陈世涛:教育+旅游的“痛定思痛”

9月11日,执惠联合密苑云顶乐园在北京举办《2018冰雪运动与营地教育融合创新峰会暨密苑云顶共享营地发布会》,大会以“共享·共赢”为主题,汇聚营地教育业内大咖、滑雪场运营精英以及旅行社、OTA、教培机构、投资机构和研究机构等100余名嘉宾,共同探讨冰雪运动与营地教育融合发展路径,助力营地教育产业规模化发展。中凯国际董事兼战略投融资总裁陈世涛出席本此峰会并发表主题演讲。

陈世涛表示,旅游正逐步从休闲度假功能转化为人与商业的连接场景,“旅游+农业”、“旅游+科技”、“旅游+体育”等以旅游为场景的商业链将大行其道。

陈世涛表示,教育+旅游是过万亿规模的市场,但也存在诸多痛点。陈世涛提出应该以研学客户社群化、师资力量共享化、研学基地资产化、课程开发智能化和研学基地资产化这四个方面逐步化解痛点。

以下为陈世涛演讲全文:

各位前辈,各位新老朋友大家上午好!

如果说其他嘉宾是来为营地教育“布道”的,那么今天我是来代表行业从业者“诉苦”的,因为主办方给我安排了陈述行业“痛点”的题目,在旅游行业我已经工作了10年以上,今天正好借这样一个机会痛定思痛一下。

2015年,前京东高管吴声老师出了一本《场景革命》的书,书中提到“过去几年所出现的代表性商业模式:如团购、朋友圈、滴滴打车、摩拜单车、Airbnb、知乎等新商业场景的背后隐含了移动互联时代生活方式和消费形态的升级,以人为中心的链接逻辑正逐步重构人与商业的连接,产生新的跨界,从而定义全新的场景,创造全新的品类……”。

于是从这一年开始我也在自己工作上做了一个非常大的转型,以前把旅游本身当成工作,2015年我开始逐步转换一个新的思维方式,把旅游真正当成一个“场景”。

现在我们所提到的“旅游+互联网”,旅游+金融、教育+旅游、旅游+体育,包括今天的滑雪与营地教育结合。我认为都是把旅游当作其中一个场景去做有效应用。如果这个角度来讲,旅游可以去跟任何行业进行整合,移动即旅游,大家早上从家里出门到国贸参加冰雪营地峰会,发生了移动,也像是一场旅游,我们今天也把这样一个活动当成一种场景在应用,这是我的理解。

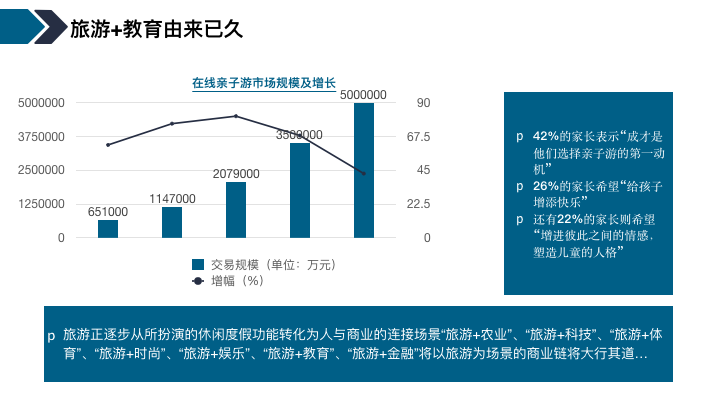

旅游跟教育这种结合由来已久,往前追溯到春秋战国时期,孔子已经开始周游列国,进行游学活动。所以我们今天“研学旅行”这样一个名词实际上是见怪不怪的。旅游跟教育结合比较典型的体现方式,除了刚才王振民主任讲的综合实践活动,研学和营地教育,我这里还找到一组亲子活动的数据。从2014年到2018年,亲子教育市场保持着超过20%的速度在增长,亲子教育板块目前已经超过将近500亿的市场份额。42%家长觉得通过亲子活动这样一种形式去培养跟自己孩子之间的情感。所以我们认为在现有的“旅游+教育”板块具有非常大的市场潜力。

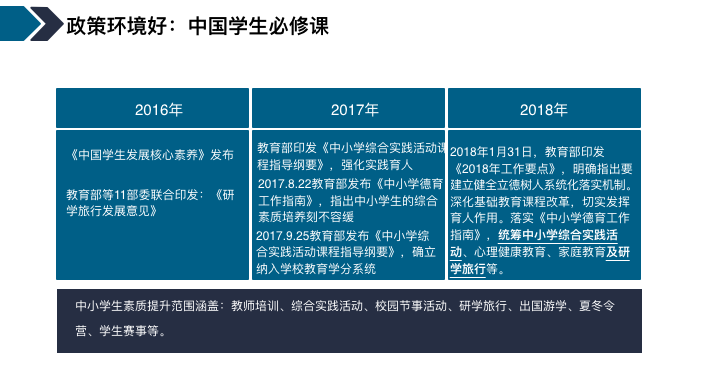

2016年到2018年行业相关政策性文件助推行业的快速发展,2016年的《中国学生发展核心素养》、《研学旅行意见稿》,2017年《中小学德育工作指南》,2018年教育部印发《2018年工作要点》落实《中小学德育工作指南》涉及到中小学综合实践活动。

我们中凯做学生活动时间比较长,2007年开始做北京中小学生春秋游,现在叫《中小学综合实践活动》,目前我们在北京地区的综合实践活动每年超过10万人次。

2016年底的数据显示,目前国内有小学17.76万所,在校学生9913万;初中高中和幼儿园相应学生人数都非常多,目前国内学生活动的人口基数超过两亿人。从综合实践活动,国内研学、游学、学生赛事、亲子游等产品,依据目前的客单价和频次,算下来整个行业目前市场规模超过7000亿,此前第三方给的数据是2000亿,这期间的潜在份额非常可观。笼统的说这是超过万亿规模的市场,因为我们国家本身来讲是人口大国,消费升级,还有中产阶级崛起,家庭现在排在第一位支出应该是教育支出,由此我认为今天在场的各位所从事的行业是冉冉升起的新生地蓝海产业。

学生活动有6大商业特性,第一叫相对不可替代性:过去旅游行业,通过这些年互联网的发展逐步“去中间化”,从游客的出行方式,从原来跟团变成自由行,自助游的方式中间环节逐步会被去掉。

但是我们现在比较泛泛的说学生行业有比较大的特性,学生出行是以班级或者是以年级为单位,这种形式势必是以团体形式出现,但凡有团体就必须有第三方机构,因为我们教育主管部门每年花财政经费,不可能再匹配更多师资去增加学生活动这样的一些人员,所以说叫相对的不可替代性。

其次是业务利润更高。传统旅游像几大上市公司众信、凯撒等等,这些长期以来整个毛利水平是不到10%的,但是整个的教育行业,我们目前所看到的数据,以启行教育为主的行业企业毛利水平都超过40%。

目前来讲,世纪明德的夏冬令营毛利水平26%,中凯目前可以打达到16%,综合实践活动方面行业最好的企业可以做到46%,大大超出过去传统旅游行业毛利水平。

第三个是“全年没有淡季”,今天很多专家也给出了这样一些论断,比如说滑雪场主要营业期在冬季,那夏季怎么办?过去很长一段时间我从事过景区营销管理工作,最困扰的一点就是旺季、周末和节假日是人满为患很头疼,担心会有安全隐患。周一到周五游客数量少则更头疼。在这期间淡季补充客流量最主要两个群体,一个是老人一个便是孩子。现有的孩子随着我们教育改革和综合实践活动研学新体系发展以后,这个量级会越来越大,传统旺季不用担心,淡季我们有比较充沛客流量来解决。

作为学生活动,现在大部分是以学校为单元,学生活动是周一到周五,周末做亲子活动,寒暑假做夏令营和赛事,这是全年无淡季的思路。

其次我们刚才提到了场景,大量学生背后是千千万万的家庭,以家庭为主导的社群可以为我们搭载出新场景。同时我们可以通过有效的一些资源配置,包括我们配套做基于教育主管部门的学生,德育系统或者综合实践活动的评价体系去跟教育主管部门评价体系接轨,提升企业核心竞争力。

同时这里面我们掌握了BAT没有掌握的线下数据,过去我们说孩子叫“三岁看老”,从现在大部分的学生活动来看是幼儿园覆盖到高中,这种全学龄段覆盖将掌握大量学生线下活动的数据。未来这个阵地势必会成为一些大数据和云计算新端口,所以我说整个学生活动具有这样6大商业特性。

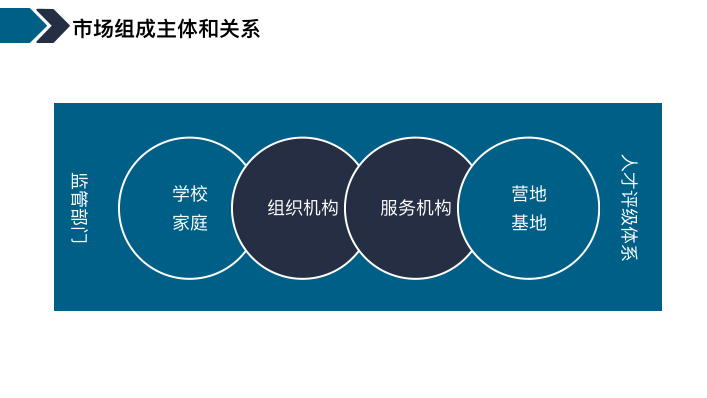

说起行业痛点,我先说一些行业组成部分,第一单元是学校和家庭,其次是营地和研学基地,再次便是中间的组织机构和服务机构。

在这以外,因为要做现有学生市场的话,还有现有的监管部门、教育主管部门、旅游管理部门。教育部门的人才评价体系很大程度上决定行业的活动形式。

现行的商业模式有综合实践活动、校园文化活动,研学旅行、出国游学、冬夏令营亲子活动、周末亲子活动六种。

提到痛点,我从两个维度列举7个痛点。

第一、组织与学校为单元学生活动的痛点。第一个是研学课程开发的痛点,学校与学校之间是一种办学的竞争关系,学校之间通常拼特色办学、拼升学率,当然也会拼综合实践活动和研学旅行和营地教育的形式。这就给整个研学课程的设计带来非常大的难度,产品的不可标准化大大增加了规模化扩张的难度。经常是苦心开发的新课程,过不了几天其他的机构就会进行模仿和拷贝,知识产权得不到应有保护。

第二、学校类客户比较依赖关系。

第三、执行缺乏标准化,我们现有基本每一家都有自己的活动执行标准和执行体系,机构鱼龙混杂标准各不同。

第四、优质学生活动基地不足,目前我们大部分机构都没有自己的营地或者说基地。

同时组织以家庭为单位青少年活动的痛点:1、获客成本高,不像合作一所学校有数千人规模,从目前互联网经验来看,单个用户获客成本居高不下;2、产品同质化;3、标准化不足所带来规模难以做大。

这样来看,今年上半年包括中凯、世纪明德在内的新三板研学企业在上半年业绩方面出现了不同程度的亏损也就不难理解。行业探索周期将继续持续。

还有是目前我们行业有一个特性,从事旅游人都知道,大部分消费者会说“你给来个分项报价”车多少钱,门票多少钱等等……不过家长把小朋友送到新东方报名的话,不会追问新东方产品能不能分解报价……

当下用户教育在于学校和家长需要认识到,通过这样一场活动给孩子带来实践能力、内心成长的巨大变化。

发展的建议比较简单,我给了四个点:

第一,研学基地资产化,通过重资产形成市场壁垒。

第二,研学客户社群化,将学校客户转化为以家庭为主导的主流泛教育类潜在消费型社群。

第三,师资力量共享化,通过研学导师服务标准化培训,强化师资建设,打造“滴滴研学导师”平台。

第四,研学课程开发智能化,通过标准化学生活动课程和资源类数据库,加入人工智能系统,提升课程开发的效率。目前我们已经看到定制游的一些机构在用这样一些技术来解决用户的产品定制需求,让整个研发速度能够更快。

谢谢大家!

.jpg)

.jpg)