新用户登录后自动创建账号

登录大足石刻:世俗化的佛教开启

大足石刻是重庆市大足县境内74处5万余尊宗教石刻造像的总称,始创于初唐永徽年间,历经晚唐、五代,盛于两宋,绵延明清,以宝顶山和北山摩崖石刻最为著名,是中国晚期石窟造像艺术的典范。

大足石刻以佛教造像为主,兼有儒、道造像,在艺术上深刻体现出我国晚期佛教造像“神的人化”的特征及趋势。

石刻创始人为宋蜀中名僧赵智凤,建于南宋淳熙六年至淳祐九年(1179—1249年),历时70多年,石刻共13处,造像数以万计,四周2.5公里内山岩上遍刻佛像巨型雕刻360余幅。

赵智凤

赵智凤于公元1159年南宋绍兴29年,出生在重庆市大足境内。他从小立志出家,16岁时只身到汉州(今四川广汉市)弥牟圣寿院,师从柳本尊大师学习瑜伽密宗大法。

三年后,他学成回到家乡,为教化当地人民,开展密宗教义传播,并从事佛像雕刻工作,曾在大足北山、宝顶山等地雕凿出大量精美世俗化的佛教故事题材的石像。

赵智凤的师父柳本尊为了普度众生,自残身体,著名的“十炼”,即是他个人真实震撼的传法体验。他为了供养诸佛,救渡苦恼众生,炼左手二指一节,是为“炼指”;为效释迦雪山成道,在冬季大雪夜端坐峨眉山顶,是为“立雪”;供养诸佛,将檀香于左脚踝上烧炼,是为“炼踝”,为祛除当地病疫,割左耳供养诸佛,是为“割耳”;为救众生以应阿弥陀佛四十八愿,挥刀断左臂,是为“舍臂”……

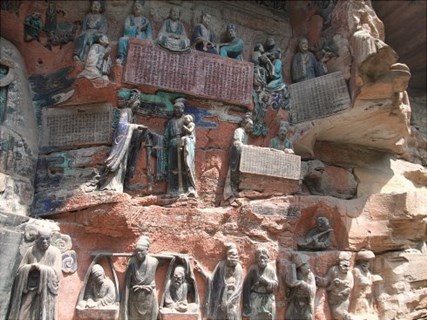

北山石刻

北山石刻是大足石刻中开凿最早、规模最大的石石窟雕像群,主要营造者是唐末昌州(大足隶属其管辖)刺史韦君靖。

“我不入地狱,谁入地狱”的地藏王菩萨,以及地狱图中的景象。

讲述佛祖前世今生的孝道故事,前世割肉喂养父母,舍生喂虎。

佛祖自剜其肉喂父母。

佛道的生老病死经义以及孝道。

宝顶山石刻

大足石刻中,宝顶山的刻像最集中、造型最精美,是唐宋时期石刻艺术的代表作, 也是中国晚期石窟艺术的优秀作品。

《牧牛图》

它们是一组连环石刻画,有“未牧”“初调”“回首”“驯服”“无碍”“相忘”“双忘”等共十幅画面情景。

图中以牛比喻人的修佛之心,以牧人比喻修行者,通过牧人驯牛,启示佛门弟子修身养性,见性成佛。它也向世人传达了佛教的教义内涵以及修佛经历的过程、道理。

石刻中的牧人挥鞭驯牛,或牵牛徐行,或短笛横吹,或酣然小睡,牛儿则在牧人的驯教下从起初的昂首怒吼,直至最后的安然归服,这种刻画生活中最常见的田园画卷,述说一段恬静平常的农家生活,却孕育了一段佛教抽象的修行之道。

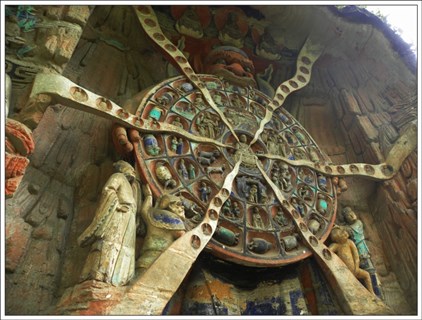

六道轮回图

刻人物像90尊,动物24身。图中无常大鬼长舒两臂抱六趣轮。轮中刻六凡众生轮回相,为佛教“六趣唯心”、“因果业保”、“十二因缘”教义的形象体现。

图中挺立无常大鬼,横眉怒目,口衔手抱一个巨大的轮盘,展示了人世轮回,因果报应。

轮中心是行者像,胸际放出六道光带,把轮盘分成六叶。内圈6个圆龛,刻天、人、神、畜生、恶鬼、地狱的“六趣”轮身像。

中圈18个神龛,表现生老病死等各种人世间的痛苦。外圈18组图,再现了个体在畜生和人之间的转化。

外面两对转动轮盘的,分别代表贪欲和爱欲,据说就是这二者,才让人世有了痛苦的轮回。要摆脱痛苦,来世过好日子,就得修佛,结善缘。

华严三圣像

刻像119尊,中为呲卢遮那佛,左为普贤,右为文殊。三像高达7米,文殊手托之宝塔,重近千斤,历八百余年不坠,此乃巧妙运用袈裟支撑手臂之故。

中间是卢舍那佛,左文殊,右普贤,三像顶天立地,大气磅礴。尤其令人惊异的是,文殊菩萨手中所托的宝塔,就足有一米八高,重达二吨,令人咋舌。

宝顶卧佛

这是大足石刻最大的一尊造像,全长31米。按佛经的说法,它应该叫释迦涅盘圣迹图。

涅盘是佛教的最高境界,指修行圆满,从生老病死以及各种欲望忧虑的苦海中解脱出来,进入“不生不死”、尽善至美的理想境地。

释迦头北脚南,背东面西,右侧而卧。两眼半开半闭,似睡非睡,安祥平静。释迦面前从地里涌出18弟子,或内向,或外向,或合掌而立,或手持如意,或侧首伫望,皆作悲恸状。

佛龛中部设供品台,香炉云烟缭绕升至崖檐,化作祥云,其上玉立佛母及眷属女像9尊,手捧香花水果,迎接释伽圣灵。

据说别处卧佛皆为全身像,唯有这尊是半身,膝下肢隐入石岩,以示佛大不可度量。这种意到笔伏的手法,便有了于有限中产生无限联想的艺术效果。

故大足民间对宝顶山卧佛有“身在大足,手摸巴县,脚踏泸州”的说法,给人插上无限想象的翅膀。

这组群雕,上立地藏等菩萨,下两层是十八地狱图,构成一幅展示地藏宏愿的“地狱不空,誓不成佛”的图景。

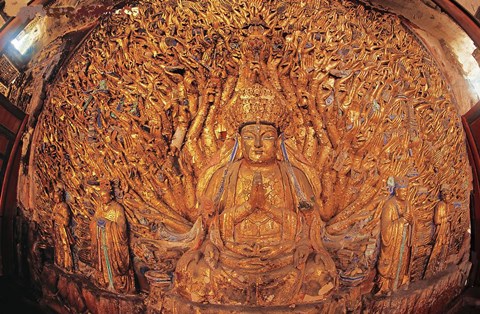

千手观音

该石刻雕凿于南宋中后期淳熙至淳祐年间,该造像造像龛高7.7米,宽12.5米,雕凿在88平方米崖面上,以主尊为中心,近千只手呈辐射状分布于岩面上,各手均持器物,其姿势或伸、或屈、或正、或侧,形若孔雀开屏,斑斓夺目。

观音共刻有830只手(一说1007只手)、眼,集雕塑、彩绘、贴金于一体,状如孔雀开屏,金碧辉煌。造像采用纵横交错,上下重叠,反侧相承,深涉错落的布局。

中国古代艺术家打造的这尊拥有830只手、眼,是名副其实的千手观音,已历经800多年,被誉为“天下奇观”。

古印度妙庄王有3位美丽的公主,长女妙金,次女妙银,小女妙善。妙金、妙银都在家中侍奉父母,唯有妙善从小虔诚礼佛,出家当了尼姑。妙庄王苦苦劝她回宫,但她始终不肯。一怒之下,妙庄王命人拆了庙宇,赶走僧尼。殊不知天神怪罪下来,使妙庄王全身长了五百个大脓疮,久治不愈。

后来一位医师告知,此病必须要亲骨肉的一只手和一只眼合药才能治好。当妙庄王求助于妙金、妙银时,二位公主皆不愿献出。只有妙善在外得知后,毅然献出手、眼为父亲合药治病。

不久妙庄王的身体康复了,此事不仅使他深受教育,同时也感动了释加牟尼。为让妙善能时时拯救苦难众生,释加牟尼赏赐了1000只手和1000只眼给妙善。从此,妙善便成了众所祈求的千手千眼观世音菩萨。