新用户登录后自动创建账号

登录

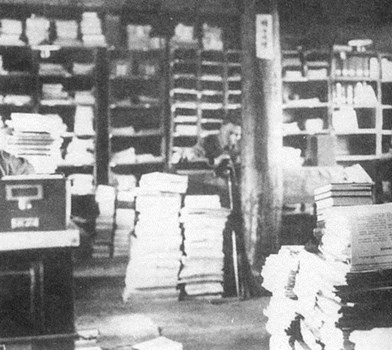

1939年,联大新校舍建成,图为图书馆。

国立西南联合大学是中国抗日战争期间设于昆明的一所综合性大学,由国立北京大学、国立清华大学和南开大学三所著名学府联合而成。

1937年的卢沟桥事变,揭开了中华民族全面抗战的序幕。伴随着宛平城外绵密的枪声,北平告急!天津告急!华北告急!

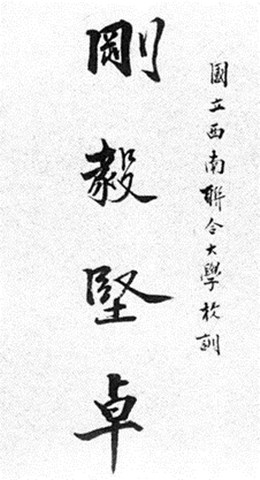

费孝通先生的题词。(选自《庆祝西南联合大学成立65周年纪念特辑》)

烽火精神

战火中,当时最为著名的三所大学——北京大学、清华大学、南开大学惨遭摧残。为保存文化力量,三校合迁湖南,在岳麓山下组成“国立长沙临时大学”。

1937年11月1日,国立长沙临时大学开始上课。但不到两个月,南京又陷入敌手,武汉、长沙为之震动,危及衡山湘水,形势危迫。

面对华北沦陷、中原动荡、三吴烽火、九夏蜩螗之势,长沙临时大学,于1938年2月被迫再度南迁昆明,4月改名成立“国立西南联合大学”。“西南联大”这个中国教育史上熠熠生辉的名字由此诞生。

大部分师生经广州、香港乘船到越南海防,再转滇越铁路进入云南。另有200多名同学组成步行团,在闻一多、黄子坚、曾昭抡、吴征镒等11位教师组成的辅导团带领下,栉风沐雨,徒步行军3500里,历时68天,横穿湘黔滇三省,完成了世界教育史上一次罕见的远征。

图书馆内用废汽油桶、木箱叠架起来的书架。

西南联大由北大、清华、南开三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓为常务委员,共主校务。1938年5月4日,西南联大在昆明正式上课,至1946年5月4日举行结业典礼,7月31日宣布结束。

西南联大在滇8年期间,于1938年春在蒙自建立分校,于1940年8月设叙永分校。1946年5月4日,“国立西南联合大学纪念碑”落成。

北大、清华、南开3校分别迁回北京、天津复校。师范学院留昆明续办,独立设院,改称昆明师范学院,1984年更名为云南师范大学。

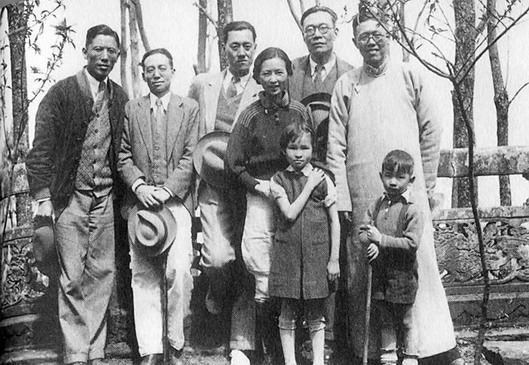

一九三八年八月九日,西南联大聘请梁思成(左二)、林徽因(左四)为校舍建筑工程顾问。

这是联大期间,他们携子女梁再冰(女)、梁从诫(男)与联大教授周培源(左一)、陈岱孙(左三)、金岳霖(左五)、吴有训(左六)等合影。(选自《周培源》)

大师队伍

国立西南联合大学分理、工、文、法、师范五学院,共26个系,两个专修科,1个先修班;学生总数3000人,规模之大,在抗战时期堪称全国第一。

西南联大汇集了一大批著名专家、学者、教授,师资充实,人才济济,融合了北大的“兼容并蓄”之风,清华的“严谨求实”之风和南开的“活泼创新”之风。

西南联大集中了北大、清华、南开三所名校的优良传统和办学理念,名师荟萃,形成了特有的“爱国、民主、科学”和“刚毅坚卓”的西南联大精神。

西南联大8年,前后任教的教授有朱自清、闻一多等300余人,他们都是各个学科、专业的泰斗、顶级专家。学生有8000人,毕业生3343人(1938~1946年)。

长时间在西南联大主持校务的梅贻琦先生曾留下名言:“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”,现在被许多大学校长引为经典。

据统计,联大的教师队伍常年稳定在350人左右,包括教授、副教授、合聘教授、讲师、专任讲师、教员及助教,而教授副教授就占了教师总数的一半以上。在179名教授副教授中,还有150多名年富力强、朝气蓬勃的曾留学欧美的学者。

西南联大真心实意地依靠这支教师队伍,成立“教授会”和几十个专门委员会,建立教师激励机制,实行“教授治校”制度,秉持“殊途而同归、一致而百虑”的教育理念,尊重教师的主体精神,创造了民主和谐的治学环境。

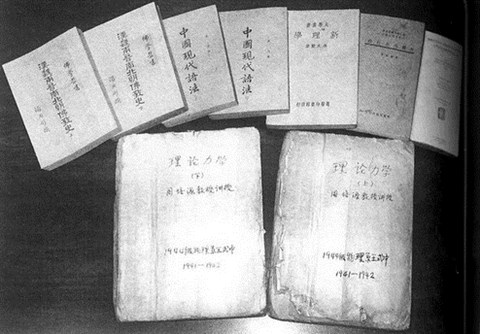

在艰苦卓绝的环境中,西南联大的学者们完成了一大批奠基性论著。图为西南联大时期部分获奖著作。

学术成就

西南联大在抗战硝烟中,诞生了一部部著作:华罗庚开创性的著作《堆垒素数论》;吴大猷的《多原子分子的振动光谱及结构》被视为该领域的经典;还有张青莲的《重水之研究》、赵九章的《大气之涡旋运动》、孙云铸的《中国古生代地层之划分》、冯景兰的《川康滇铜矿纪要》、马大猷的《建筑中声音之涨落现象》、闻一多的《楚辞校补》、冯友兰的《新理学》、陈寅恪的《唐代政治史述论稿》、汤用彤的《汉魏晋南北朝佛教史》等等大批奠基性论著,都是在此期间完成的。

此外,杨振宁在两位导师的辅导下,完成了对他一生科研事业起到决定性作用的学士论文;李政道读完了他的物理学业,为日后的成就奠定了至为关键的基础。最终,在联大校友录上,留下两个更为耀眼的名字——杨振宁和李政道,两位获得“诺贝尔奖”的华人。

1944年12月28日,西南联大师生欢送从军抗日同学。

学生参军

抗战八年间,西南联大从军学生前后一共达到834人,其中不乏主动投笔从戎的热血青年,联大委员会委员清华大学校长梅贻琦之子梅祖彦就是其中之一。

除了担任翻译外,联大学生还参加了远征军和空军。在1942年至1945年间,为了保证空中运输线“驼峰”航线的畅通,1500名中美健儿血洒长空。根据记载,其中就有联大的从军学生。

1946年5月4日,“国立西南联合大学纪念碑”落成。在这块由联大文学院院长冯友兰撰文、中国文学系闻一多教授篆额、中国文学系主任罗庸教授书丹的纪念碑上,镌刻着“国立西南联合大学抗战以来从军学生题名”共834人。据说,实际从军人数远大于留名数。

1988年清华大学在清华园工字厅南面重新建立西南联大纪念碑,碑文由北京清美珑琥艺术馆副馆长、著名书法教育家、清华大学教授金德年老先生所题写。

西南联大校训。

联大治校

【校庆】1937年11月1日,国立长沙临时大学正式上课。这一天被定为国立西南联合大学的校庆日。

【校训】刚毅坚卓。

【校歌】1939年,西南联大常委会核定将《满江红》作为联大校歌,由冯友兰作词,张清常作曲。歌词中的“仇寇”二字原为“倭虏”。

<引词>:八年辛苦备尝,喜日月重光,顾同心同德而歌唱!

1944年,学校财政困难,被迫将校舍铁皮屋顶卖掉,换成茅草顶。

<校歌词——满江红>:

万里长征,辞却了五朝宫阀。暂驻足,衡山湘水,又成离别。

绝徼移栽祯干质,九州遍洒黎元血。尽笳吹,弦诵在山城,情弥切!

千秋耻,终当雪;中兴业,须人杰。便一城三户,壮怀难折。

多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。待驱除仇寇复神京,还燕碣。

<勉词>:

西山苍苍,滇水茫茫。这已不是渤海太行,这已不是衡岳潇湘。

同学们,莫忘记失掉的家乡!莫辜负伟大的时代!莫耽误宝贵的辰光!

赶紧学习,赶紧准备,抗战,建国,都要我们担当,都要我们担当!

同学们,要利用宝贵的时光,要创造伟大的时代,要恢复失掉的家乡!

<凯歌词>:

千秋耻,终已雪;见仇寇,如烟灭。

大一统,无倾折;中兴业,继往烈!

维三校,如胶结;同艰难,共欢悦。神京复,还燕碣!

【校风】民主自由、严谨求实、活泼创新、团结实干。

【校徽】三角形的三等分,那一点是正三角形的三点合一,也暗含三角形的稳定性,上半年即已确定使用。