新用户登录后自动创建账号

登录

今天是个文旅行业论坛,但我来是想给大家泼泼冷水,因为这个领域里边,我觉得激情非常多,情怀非常多,但是理性思考其实是不够的。

中国的民宿比欧美的民宿定价高,为什么还都不赚钱?

第一个要讲的是,关于民宿。乡伴从做民宿起家,很多乡村文旅的企业也都在投精品民宿。但是有一个特别奇怪的现象,你如果到欧洲美国去玩,你会发现,你如果选择标准五星级酒店vs民宿,民宿价格差不多应该是标准五星级酒店的5-6折,这么一个水平,对吧?然而在中国呢,这个情况就反过来了——你去订民宿(包括莫干山、大理这些地方,你会发现精品民宿的价格比标准五星的价格,恐怕还要高出大概三五成的样子,这个现象大家有没有想过为什么?

而与此同时,更要命的是,中国主流的精品民宿连锁基本都不挣钱,我们自己是其中之一,我们的原舍整体也不挣钱。据我所知,跟我们品牌差不多的、有二十多家连锁店的这样的精品民宿呢,基本上处在类似的财务状况——就是所有的门店加起来是盈利的,但是摊掉总部的管理成本之后就不赚钱了。那这里面就出现一个问题了,我们卖的比五星级酒店还贵,国外卖得比五星级酒店便宜,那么为什么我们的精品民宿连锁是不赚钱的,人家是挣钱的?

我不知道在座有多少位想过,这里面的财务逻辑是什么?

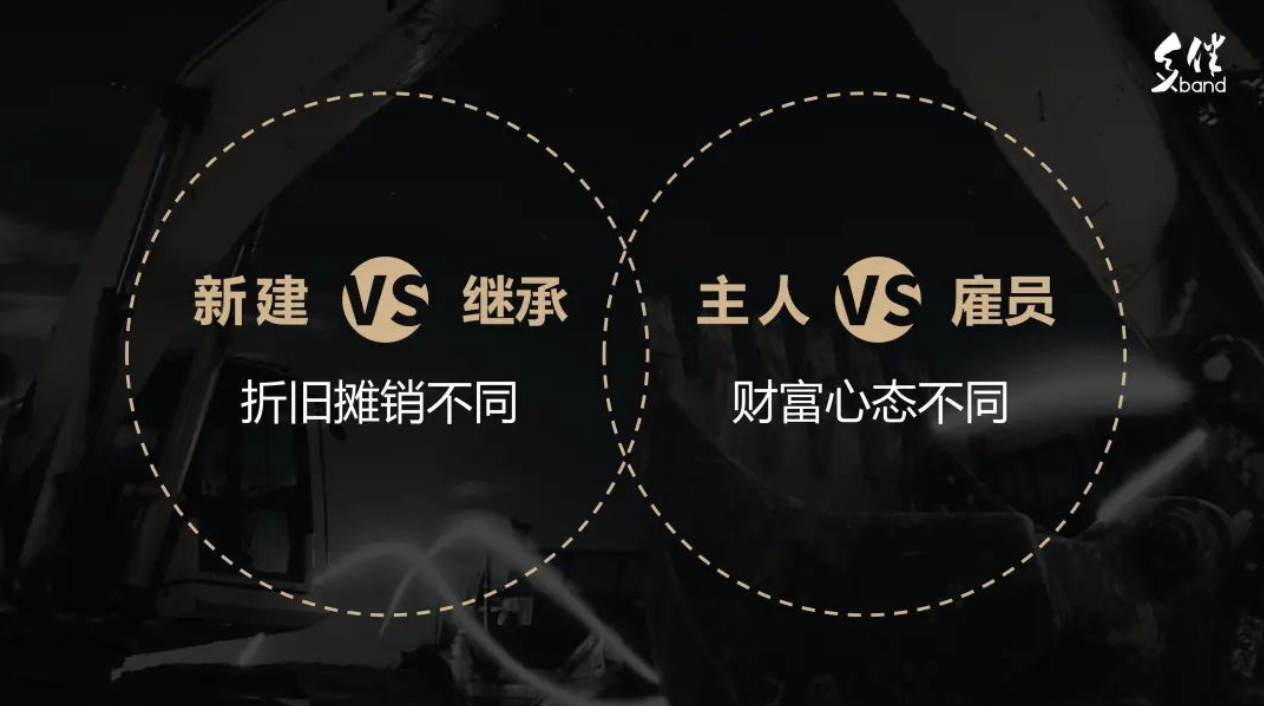

我们自己是好好分析过。我们觉得第一个原因是,欧美的主要的民宿,大多数房子都不是重新盖的,都是他祖上继承下来的,所以它没有折旧,没有摊销,他卖这个价钱就说只要覆盖这房子的边际成本就能干,所以它的定价会比五星级酒店低。而我们的所有精品民宿呢,都是从头建的,而且我们的房子不是永久所有权,一般的民宿都只有10年或者20年的租约,所以它的折旧摊销比率非常高。在这样一个折旧摊销率之下,那么即使是你卖到比五星级酒店还贵,由于度假酒店(非商务酒店)只能做全年170天假日的生意,它的周转率是比较低的,在这样的情况下,我即使卖高价,可能最后也是不挣钱的。单店相对赚钱容易一些,但是加上总部的财务人力市场客服成本,连锁店反而不如单体店容易盈利。这就是里边的财务逻辑。我用这个小的例子来说明,我们做所有的投资的时候,我们必须要去把后面的财务逻辑完全理顺,想清楚内在的bug和破解的方式之后,才能去做这件事。

除了折旧摊销不一样,还有什么差别啊?我们经常讲民宿是什么?民宿要有主人的温度。我开一家、两家的时候,或许还有主人的温度,可是我开到20家的时候,我怎么可能有主人的温度呢,换句话说我就必须要雇人来管,但是雇人来管他就是个代理人,对不对?他尽不尽心、用不用力,五险一金,假日加班费,全都要计算。但是在欧美的民宿里边,很多是主人做服务。在中国,为什么不可能是主人来做伺候人(的工作)呢?这其实是因为财富阶段不一样——欧美的国家其财富经历了几代传承,是他爷爷有钱,留下这房子,等到他这一代的时候,很多人的经济情况已经下滑到说我伺候人觉得不是个事儿了……

中国有多少有房子的人是愿意伺候别人的?咱不要说乡村民宿了,就是城市民宿,上海的民宿有多少是业主去更换布草,帮客户打扫房间的。不可能,我这个身份我怎么能伺候他呢,对不对,所以你就得雇人或者委托给专业管理人,可这样你的成本就高,对吧?

当我们看明白这两点之后,我们就知道做民宿这事情,你想把它当作主营业务方向,希望他有一个巨大的财务发展前景和投资价值。除非你能破解以上这两点的话,不然这件事儿在逻辑上是很难成立的。

小型精品酒店连锁的悦榕庄之谜

那也许有人会挑战我了,说“不对,你说那民宿,不是现在我们主流投(资)的形态,我们主流投(资)的形态虽然名字叫民宿,其实是小型精品酒店连锁”。OK,那咱们就说说对小型精品酒店连锁这个行业的看法。

我是乡伴的CEO,我在三年多以前见到乡伴董事长朱胜萱的时候,我第一个建议就是我们不要把民宿当做主营业务方向,为什么?

那个时候其实民宿这个行业正在风云崛起的时候,我如果没记错的话,在2016、2017年包括千里走单骑、诗莉莉、花间堂等好几家的民宿都在这个期间拿到了投资,对吗?但是我第一个建议就是跟董事长说,你不要把连锁民宿当作主营业务来投(资)。他问我为什么?我给他举了个例子——悦榕庄,在座诸位应该都了解这个公司对吗?品牌非常好,然后我给你看看他的数据。悦榕庄截止到去年有68家酒店(还有百十家SPA和精品店什么的),平均每家酒店大概80间房左右,也就是说超过了5000间客房,你猜猜它的市值是多少?

悦榕庄是新加坡上市公司,16年的时候总市值大约折合人民币就10亿市值,到现在还是10亿市值。你想得到吗?

而且你不要觉得悦榕庄就是一个傻忽忽只做酒店的公司,觉得可以用酒店给地产赋能呀,这样价值就高了……其实悦榕庄早就已经把酒店管理跟商业地产结合起来做了,有个品牌叫悦苑,就是悦榕庄酒店开在前面,然后后面开一片酒店公寓,由悦榕庄来管理——这种模式人家已经做了。在做了这种品牌价值转换的情况下,他从2016年到现在市值没变过,中间有波动,但确实只有这么点市值。

我说这什么意思呢?如果你对标自己是小型精品连锁酒店,那你就得想明白,你一定有悦榕庄的水平和幸运吗?你能不能做到它的品质,你有没有超越它的产品理念,你有没有好的设计团队,你有没有那个幸运?!(产品做的比悦榕庄好的其实有。但是有他这样的幸运,成为我们今天在坐大概四五十人都知道的品牌,其实是小概率,对吗?)

然后我得再扎心地问一句——你即使有悦榕庄同样的水平和幸运,你愿意用25年来做这件事儿吗(悦榕庄是1994年创立的)?你会去投资25年,做一个人民币10亿的公司?这个答案因人而异,有人说“情怀呀,什么十亿不十亿的,一个亿老子也干。”但是从投资的角度,你必须要思考这个问题。我知道在2016年、2017年那轮民宿融资潮中间,很多公司的估值已经到一个多亿两个亿了,对吧?那么我想一个多亿、两个亿的投资,你愿意再等20年让他变成10亿吗?从投资角度来讲,这绝对说不上是一个好的投资。

如果你们认为这说的是个案,你们可以去查阅一下复星集团收购ClubMed、星野集团部分的股权,大概估值对应是多少,然后你们大概就能明白,这个领域里边的财务逻辑是什么了。

我说我是来泼冷水的,但是这不意味这件事儿不能做。这件事儿要做,你在模式上就必须突破已有的、这些前人已经走过的路。否则的话,你即使成为百里挑一的幸运儿,也不过如此。

TO G 还是 TO C?

下一个问题,TO G还是TO C,这是我们很多文旅行业的朋友们在纠结的事儿——跟政府那儿找点项目收钱看起来挺容易的,但是内心呢,永远都不甘心,觉得TO C的业务才值钱,对吗?觉得只有To C才是真正有价值的,TO G业务是不稳定的,我们应该怎么看待这个问题?

最近我看到有一个公司叫“方特世界”发了他的半年报,非常非常有意思。他上半年的主营业务亏了1.9亿,但收了2个多亿政府补贴之后,利润变成了六千万。同时它的账上还有一笔钱叫“递延政府补贴”。什么叫递延政府补贴?就我已经收了,或者将要收。但是由于权责发生制,年期没到我暂时不能入账,这钱恨不得已经板上钉钉就是我的,我只是不能计入营业收入,只能放到账上,叫递延政府补贴。这笔钱有多少呢?你们猜猜?——34个亿。所以大家都认为方特世界是一个TO C的公司,带着小朋友玩的公司。不是,方特世界本质上是一个TO G的公司,它的主营业务收入是政府补贴。

但是大家的纠结有道理吗?说只有TO C业务才有价值的,有前途的,大家说的对。但是从策略上来讲,你必须要思考这个问题,它的本质其实是由你的资金成本和项目周边用户消费力决定的。

在这个逻辑下,乡伴的策略是什么?乡伴也做TO G也做TO C,我们在A类地区尽可能TO C、我们自己投。除了A类的地区,我们都TO G,要么是政府出资,要么政府补贴。否则的话,在当前的市场情况下,单纯的以经典投资理念,认为只有TO C的业务才值钱,才值得投入,你很有可能就会掉到坑里去。

那大家会问,为什么政府能投?这是在赚政府的“傻钱”吗?当然不是,中国政府其实是非常精明和理性的。之所以你不能投他能投,因为政府在本质上经营的跟你完全不是一个业务——政府经营的是城市价值,他补贴你两个亿,做了这个东西,周边地价每平方米楼面地价涨200块,他已经赚钱了,对吗?另外,政府国开行贷款成本可能2%,你的商业逻辑跟政府根本不是一回事。

商业用地还是集体用地?

再下一个问题——商业用地还是集体用地?很多做文旅(尤其做乡村文旅)的企业都会面对这个问题对吗?说我到底是把这个地拍下来,然后可以跟银行抵押融资,将来还能够有土地升值合算呢?还是我去租集体用地合算?

我以前是做投资银行的,所以我考虑问题比较抽象一点,我不去看那个具体个案。我想说的是,大家要必须看明白这个本质问题是什么呢?其实就是同等使用价值之下的不同的市场定价。一条马路之隔,这边是城镇用地——国有;这边是乡村用地——集体,使用价值几乎一样,对吗?可是由于国有用地是集中托管、集中竞拍、集中交易,可以有融资、可以有抵押,它就变成了什么呢?变成上市公司的定价。另外一边的集体用地不能集中确权,不能抵押融资,就相当于没上市公司的定价。两个公司都是生产玻璃瓶的,但是这个公司的价格可能是另一个公司的五倍,这种情况下你怎么决策,是不是这个逻辑?

我的建议是,在法律手续可以做到齐备的情况下(你说跟村民签一个协议就开干,我不建议你这么做啊,这里面有太多的风险),比如跟镇级以上政府签约,法律程序本身严密合法。那我的建议是这样的——这是一个历史性的制度红利。因为全世界只有中国一个大国,把全部的国土分成两部分,一部分叫国有,一部分叫集体。而且政策已经很明确,未来两者是要同地同权的,也就是说所有的非上市公司最后都会变成上市公司。这种时候如果你不是打算来炒这个地皮,而是打算做运营项目。我建议你坚决地考虑集体用地。而且我们是过来人,乡伴是除非迫不得已,绝不拿国有用地,尽可能用集体用地来开发运营乡村文旅。我们的经验是这样的——同样一个地方的两块地,在所有条件都一样的情况下,不说土地价值,你做国有用地的建设成本和运营配套成本,就会比在集体用地高出30%。消防、报建、所有方案修改的规范,所有这类的东西加30%成本妥妥的。

战略与战术/创新与错误

时间有限,不能多说了。最后总结一点就是战略和战术。我刚才讲的这些东西,全是战略问题,就是你在思考:你的公司到底要去做什么不做什么?选择什么样基本策略去做这些事?这就是一系列战略问题。

为什么要对这些问题做深入的思考?原因很简单,因为做文旅的人都喜欢做创新。创新就意味着高风险,就会犯错误。我们的逻辑是,你只有在战略上思考的非常超前,甚至要比同行有一个大幅的领先度,你才敢去创新。只有领先的战略,才能为你在创新中所犯的所有战术错误提供空间(其实就是战略给战术创新买单)。

一个没有战略领先度的公司想去做创新,基本上大概率死亡。所以我们这种不创新毋宁死的公司,就需要强迫自己大量地思考如何创造战略领先。

正好规定的十五分钟演讲时间到了。最后用这两句话来收尾——第一句叫: “情怀无价,市场无情。”第二句叫: “财务理性无处不在。”谢谢大家!