新用户登录后自动创建账号

登录

最近Uber、快的滴滴一直都是热点话题,笔者近期出差期间,和律师朋友聊到这个问题。他们也顺便发表了一下自己的见解。

结合自己的理解,笔者尝试从业务模式和法律的角度,去解读这些摩擦的是是非非。

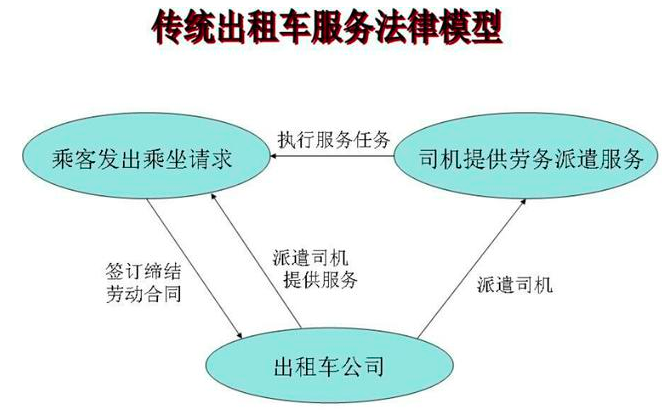

传统出租车服务模式中,乘客与出租车公司,发生劳务合同;出租车公司,会在服务过程中,提供一整套完整的保障措施,包括保险等;司机指在被派遣提供劳务具体服务。

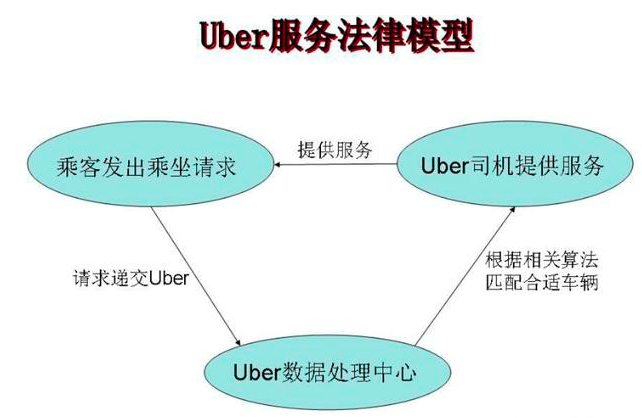

Uber的模式简单粗暴,数据处理,就是基于算法完成的。汽车调配,也是如此,非常具有互联网气息。在平时生活中,也确实解决了大家打车难的问题;

但是大家可以看见,这种数据中心式处理方式,欠缺安全保障,没有任何有效的合同。在全球范围内,损害了当地的既得利益阶层,引发强烈的抗议。

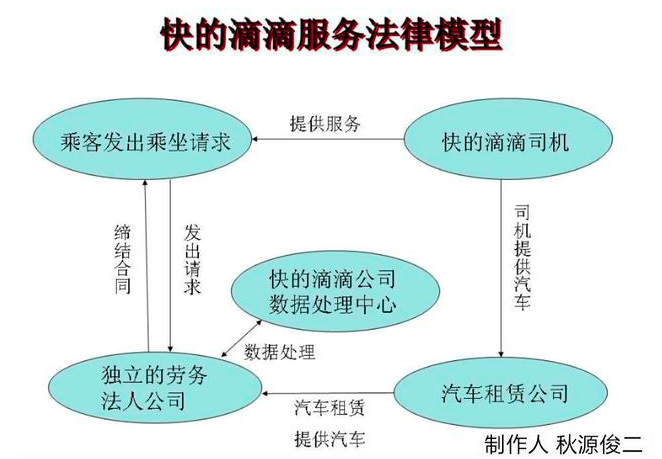

从上图可以看出,快的滴滴公司整个业务图,和传统的出租车公司比,他们是通过第三方劳务法人,绕开了出租车牌照监管,只是一种劳务服务提供者;唯一没有做到的就是保险。

但是,根据相关法律条文,保险并不是强制性的,也即意味着执法部门只能提供出具行政处罚,予以罚款,却不会像Uber一样,被直接查封 。

现在市面上的钓鱼执法,是执法方式的问题,但中国法律本身还算健全;做一个很简单的说明,公安在审查嫌疑人时,都知道刑讯逼供是有问题的,但鉴于执法者素质低下,短时间内改变不了,但是法律本身是没有问题的。

相对而言,法律本身也具有一定的滞后性,Uber确确实实给人们的生活提供了很大便利,但是却在全球化各地都遇到阻扰,与其本身,简单粗暴的改造出租车行业,密切相关。

还有一点,就是大家能够看出,快的滴滴,确实在合法本土化上,比Uber 技高一筹。大家不要把视线局限于监管者本身,说保护国内的企业,这种欠缺思考的话语。但同时,Uber为代表的企业,确实在大数据收集调配本身,比国内的这些打车公司强多了。硅谷出品,互联网技术比国内强,差距在哪,大家通过图片本身,应该能够看出。

.jpg)