新用户登录后自动创建账号

登录

Uber 的投资者之一,科技巨头 Google 公司也和拼车服务搭上了关系。

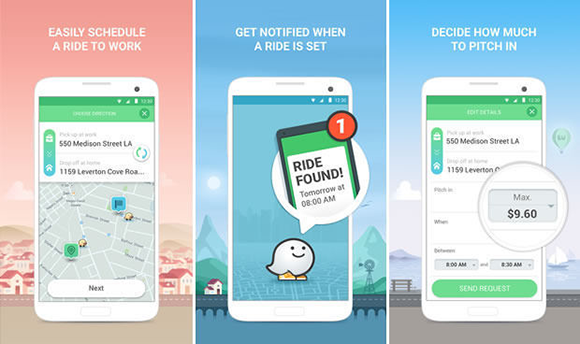

2013 年 Google 花了 10 亿美元收购的地图导航应用 Waze ,而 Waze 最近则在以色列新推出了拼车应用 RideWith 。但它和目前打着拼车旗号的专车服务点不一样:司机每天只能跑 2 单,重点是乘客给司机的费用还真的就是油钱。

RideWith UI

你可以理解为司机是上班、下班各跑一趟,由几位乘客来分担司机的油钱和耗损。

其实类似的服务国内也有初创公司尝试过,不过最后都没有做起来。最大的问题在于,尽管北京的住宅区和办公区已经相对分离,但城市很大,目的地各异,很难在用户基数很小的时候找到拼车的服务。这些也是 Waze 需要面对的问题一方面,规划路线和算法架构时,要实时考虑到汽车的容量、几个拼车人的所在位置、交通路况、等待时间等等;另一方面,陌生的拼车小伙伴未必投气,而拼车者的可选择范围也未必很多。

可能是为了降低技术难度或者提高用户体验,RideWith 制定了一些规则 。它希望司机按照自己推送的路线去接每一位乘客,还出动了 GPS 监控。但这些肯定还不够。

其实 Uber 第一任 CTO Oscar Salazar 离职后也做了类似的拼车服务 Ride,不过是主打企业用户,相当于承包了企业的班车。

今年 4 月上线的 Ride 需要企业注册,并向员工推广该服务。注册用户则负责上传信息,包括你是要做司机还是乘客?家住哪里?车型以及车况如何?根据员工地理位置和私家车资源,Ride 算法会推送路线。和同一家公司或者写字楼的同事上下班,直觉上比和陌生人拼车还是要更容易接受些。

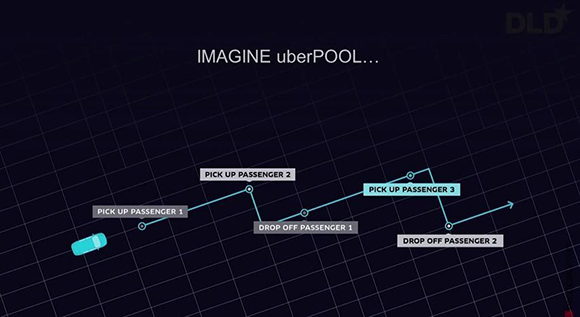

Uber 从 2015 年 1 月起也陆续在旧金山、洛杉矶、纽约、巴黎铺开了拼车服务 UberPool。Uber 的原理则跟上述两者并不相同,不仅带有营运性质,还是在路上接多个人,对于计算和规划路线的算法就更加考验了。

UberPool

所以说 RideWith 到最后和其他公司拼的还是算法技术,因为拼车本质上是个麻烦事。

.jpg)