新用户登录后自动创建账号

登录为什么中国人寿、苹果仍在投资滴滴?

6月13日,滴滴出行宣布获得中国人寿超6亿美元战略投资,其中包括3亿美元股权投资及20亿元人民币的长期债权投资。而此前,苹果公司已对滴滴出行投资10亿美元。

毫无疑问,虽然政府一直徘徊在取缔『专车』的临界线边,各路媒体和业界也纷纷质疑滴滴、uber等独角兽的高估值是否存在泡沫。

但诸如中国人寿、苹果这样的业界或资本巨头似乎并不这么看,他们仍在以实际行动不遗余力地支持『互联网预约车辆出行』这一新的业态。

为什么呢?

抛开苹果和中国人寿等企业自身的战略考量,回到一个更底层的问题:『专车』是不是有价值呢?

换句话说,我们到底需不需要专车呢?

为了比较科学地回答这个问题,我们可以将专车与其他具有竞争性的出行方式公交、出租车、私家车分别进行比较。探索专车与现有其它交通方式之间可能存在的竞争或互补关系。

我们采用的主要数据是某专车出行公司提供的2015年1月至10月随机抽取的14万条上海专车订单记录。

专车 VS 公交

截止2014年年底,上海共有15条轨道交通线路,全网运营线路总长578公里;公交汽电车线路数为1377条,公交线路长度为23897公里。(数据出处为《上海统计年鉴2015》)。

这个强大的公交系统,可以覆盖住专车的出行需求吗?

我们利用google map的API寻找14万条专车线路的公交出行方案。结果表明,90.6%的专车出行线路有公交的替代方案(也就是说可通过公交完成出行),另有9.3%的出行线路只需通过步行即可到达。

但是,这些路线上的公交所需时间平均是专车的3.74倍!也就是说,这些公交方案并不都合理。

我们做了这么一个假设:人们总是优先考虑公交出行方案;当某条路线具有“合理”的公交方案时,选择公交出行;只有当公交出行方案“不合理”时,才使用专车。

如果某条路线上有“合理”的公交方案,我们就认为该条路线可以被公交覆盖。我们对“合理”公交方案的定义是:

等车 < 20 min

行走时间 < 30 min

换乘次数 <= 1

公交总出行时间 / 专车出行时间 <= 2

根据这个标准进行测算,只有25%的专车出行可以被公交覆盖。

但我们也应该意识到,很多时候,市民是提前了解到这条线路上的公交方案并不“合理”,才转而选择专车的。考虑到这种情况,拥有“合理”公交替代方案的比例应该比25%要高出不少;同理,公交时间是专车的3.74倍这个结论,也是被夸大了的。

由于数据不支持,我们无法给出更准确的数字。但可以确信的是,有很多(虽然我们不知道究竟是多少)出行需求的确是没有“合理”公交解决方案的。

但是,公共交通建设的高昂成本,决定了其目的是为大多数出行提供时间和经济都可以承受的解决方案,而不是为所有出行提供最优方案。

如果将覆盖住零散和个性化的出行需求也纳入到公共交通建设体系中,无疑将是极其低效率的,事实上也是不可能完成的。

因此,我们需要更加灵活的交通方式作为公交的补充。

专车 VS 出租车

早在专车出现之前,政府就为我们提供了一种非常灵活的交通方式——出租车。

然而,传统出租车存在一个明显的缺陷——信息不对称,使得“司机拉不到客,乘客打不到车”的情况时有发生。

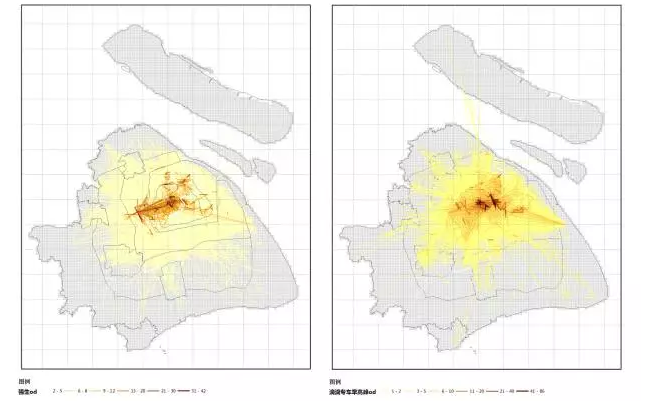

从出租车和专车的OD图上可以清楚地看到:由于缺乏有效的供需管理体制,大量的出租汽车只在市中心揽客,或者去机场、火车站排队载客;城市中大量零散的出行需求无法由出租车满足。

在诸多TNC线上打车服务出现以后,出租车的信息不对称问题在很大程度上得到了缓解。供需双方的情况都可以被方便地查询,还可以预约用车、在线支付,大大优化了打车体验。

但同时,出租车供不应求的问题则立刻凸显出来。

事实上,最近10年上海的出租车数量年均增长速度只有0.9%,维持在5万辆左右(数据来源为《上海统计年鉴2015》)。

究其原因,在上海、北京这样的大城市,只有当出租车的满载率高于70%,才会增加出租车的数量。而在信息不对称情景下,一般出租车公司的载客率只有40%。

除了载客率之外,出租车行业严格的准入机制和出租车公司对司机征收的高额份子钱,也限制了出租车的数量发展。

那么,是不是放开对出租车数量的管制、再给每个出租车司机都安上一个打车APP,就可以解决所有问题了呢?我们就不再需要专车了呢?

并不是这样。

城市在节假日和周末、高峰期和非高峰期、晴天和雨天,对出租车的需求量是不同的。然而,出租车的总数却是相对固定的,导致某些时候必然会一车难求、另一些时候则是满街空车。不仅如此,出租车相对固定的收费标准和“份子钱”制度,也不利于出租车的进一步市场化运作。

而专车的运作机制则截然不同:弹性供给、竞价收费、按单缴费,较好地解决了上述问题。

我们不知道,专车给传统出租车带来的巨大冲击,能够在多大程度上刺激出租车行业进行制度创新和服务优化。

但至少在目前,专车具有的显著优势,使之与出租车不可相互替代。

专车 VS 私家车

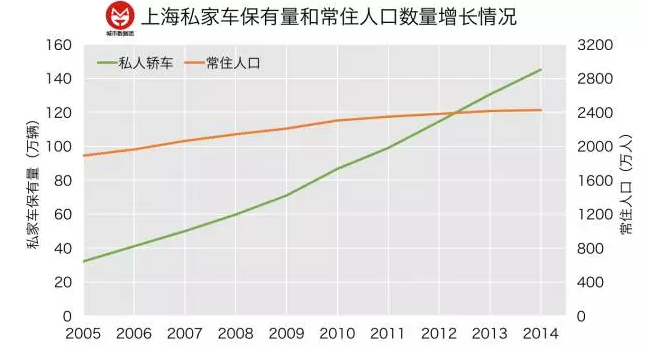

公共交通的另一种重要补充是私家车。与龟速增长的出租车数量形成鲜明对比,最近十年,上海私家车数量以16.2%的年均增长率快速、稳定地增长,且远远高于常住人口的增长率。

私家车作为交通方式中最灵活、最舒适、最私密的选择,即使在上海市残酷的拍牌制度、严格的限行制度下,其数量仍然快速增长——这并不令人意外。

但是,私家车的快速增长会导致专车失去市场吗?由于不掌握上海的数据,我们参考了美国的两项研究。一项美国旧金山专车的研究表明,专车的服务对象中,57%是无车族,43%是有车族(Rayle et al. 2016)。对于这些有车族来说,私家车对专车出行的替代比例仅为20%(Share-use Mobility Center, 2016)。这可能意味着,即使上海的私家车数量进一步增加,对专车的需求仍然存在。

不仅如此,从城市交通管理的角度,专车恐怕也比私家车稍微受欢迎一点点。私家车的使用率极低,绝大多数时间都处于空置状态;而当其处于使用状态时,又因为其人均占有的道路资源多、污染排放高而饱受诟病。而当私家车用作专车时,则具有了共享机制。

结论

大量的出行需求没有“合理的”公交替代方案;

专车具有显著优于出租车的弹性供应机制和更加市场化的收费模式;

专车具有高于私家车的使用效率;

专车、出租车、私家车,三者之间的可互相替代性较低。

那么,什么样的人更需要专车?

市民的出行选择有两个核心的考虑要素:出行时间和出行成本。据此,我们对专车出行的情景进行了分类。

按出行时间分类: 20分钟以下的称为“短距离出行”,20分钟以上的称为“长距离出行”。

按出行成本分类:可以根据滴滴专车补贴举措的推行时间,将3-6月归类为“低成本出行(陆续推出各类补贴)”,8-10月归类为“高成本出行(取消补贴)”。

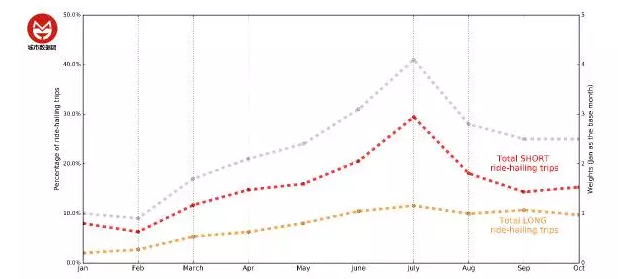

随着补贴的陆续推行和相继取消,以7月为转折点,订单总量(灰线)经历了一个先增后减的过程。

总的来说,短距离出行的订单数量(红线)大概是长距离出行(橙线)的两倍。具体而言,短距离出行的数量在有补贴时期快速增长,取消补贴后数量明显回落。相比之下,取消补贴后,长距离出行的数量仍然维持在较稳定的水平。

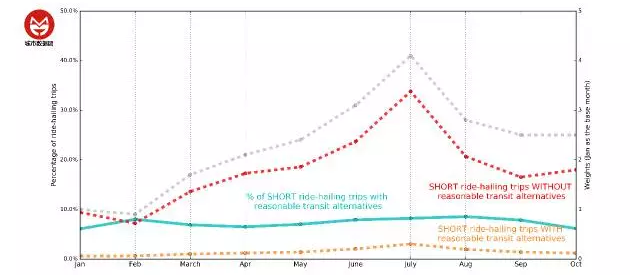

进一步来看短距离出行订单的情况。在有公交替代方案的短距离订单中,仅10%有“合理的”公交替代方案(黄线、绿线)。而90%的无合理公交替代方案的订单(红线)在有补贴时数量增长很快,取消补贴后订单量下降也很快,说明而该类出行对价格(补贴)是非常敏感的。

长距离出行则是另一幅景象。有公交替代方案的长距离订单中,35%至45%都有合理的公交替代方案(蓝线、橙线)。而在有专车补贴时,有无公交替代方案的长距离专车出行的数量几乎是同步增长的。取消补贴以后,有公交替代方案的长距离专车订单的数量大幅减少,而无公交替代方案的长距离专车订单的数量则继续上升。

我们可以据此将专车的潜在需求者分为两类:

一. 弹性需求:无合理公交替代方案的短距离出行者。这些市民有着改善出行体验的需求、但又对价格非常敏感。他们大多数时候只能接受“不合理”的公交方案,但一旦专车提供补贴,他们很乐意以较低的成本享受专车服务。

二. 刚性需求:无合理公交替代方案的长距离出行者。这些市民在专车取消补贴涨价的情况下,仍然愿意乘坐专车而不是公交。由此可见,这些市民对于出行成本的承受能力更强,对专车的需求也更强烈和稳定。

在某些情况下,专车的确会产生额外的出行需求,并带来一系列的问题。但从其发展情况来看,专车与现有的交通方式之间既有竞争关系,又有互补关系,是城市交通中重要的一环。

所以,虽然我们很难探究中国人寿、苹果等巨头投资滴滴背后那些复杂的商业逻辑和战略布局,我们也很难预测在诸多专车巨头中会共赢还是胜出;但在这些行动背后,始终存在着一个源初性但同时也是一个核心性的命题,那就是:

『专车』作为一种基于新技术所发展出的共享经济商业模式,它对我们、对我们的城市,都有着暂时不可被替代的价值。

【号外】以“融合· 新生态”为主题的《执惠·2016中国旅游大消费创新峰会》将于6月16日在国家会议中心举行,届时国内旅游、投资、体育、营销、娱乐、媒体、户外等近千 名各界精英将齐聚一堂,直击旅游大消费产业前沿,探索广阔未来,分享最具创新性的产品体验,聚合最优质的投资与营销资源,积聚能量,共创价值。欢迎点击链 接查看详情并报名:http://www.tripvivid.com/activity/new-eco#join