新用户登录后自动创建账号

登录

2022年以来,多家房地产开放商因现金流短缺发生债务违约,暴雷事件一件接一件,四次赴港上市而未果的奥园文旅、遭受疫情和暴雨双重打击的河南建业、还不起超10亿美元本金与利息的世茂集团、无法偿还债务被多次下调评级,最后不得已卖身国企的佳兆业等等。

暴雷事件未平,“断贷”浪潮又起。

7月初,多个城市的楼盘烂尾,迟迟不复工,楼盘延期交付,郑州、湖南、湖北、四川、重庆等地的业主,不顾个人征信记录,公开宣布“停贷”,多家银行股价出现下跌,遭受重大损失。据不完全统计数据,截至7月15日,停贷事件涉及全国超250个烂尾楼。

“停贷”事件事关银行坏账率,还可能对银行系统带来一定的风险,但始作俑者是房地产开发商,后者利用银行的贷款不断地开发项目,最终因资金链断裂导致项目停工。一旦房地产开发商面临现金流压力,导致资金链断裂,不仅面临生死抉择,还会引起一系列的连锁反应。

作为国内知名的文旅产业小镇运营商,伟光汇通过去20多年来,通过开发建设、运营管理、资本赋能三轮驱动,在全国开发运营了将近20个文旅小镇。在挖掘和活化在地文化的同时,也以极低的价格从当地政府手中购得大量的土地,靠地产销售与小镇店铺招商获取利润,然后开发运营文旅小镇。

从本质上讲,伟光汇通也是真地产、假文旅模式的代表。在当前地产暴雷频发,文旅地产模式难以为继,银行“停贷”风波未平的情况下,加上两大央企合伙伙伴退出股权,地产与商铺销售纠纷频发,内焦外困的伟光汇通模式还能走多远呢?

伟光汇通三大运营痛点

伟光汇通成立于1996年,目前在云南、湖北、河南、广西等城市运营近20个文旅小镇,加上在建和已签约超过50个项目。这些项目一般占地面积超1000亩,大多位于三四线城市,主要走低价拿地销售房产与小镇商铺的模式。其对外宣传的亮点是,文旅小镇的客流、就业人数以及项目带动全产业链的投资额。

最早的云南楚雄彝人古镇2006年开业,其后又开发运营了滦州古城、田州古城、驻马店皇家驿站、漯河漯湾古镇、云南楚雄彝风湿地文旅小镇、云南文山七都古镇等项目。

伟光汇通文旅小镇的开发逻辑是,通过挖掘在地文化,将项目所在地的特色文化转化或活化成一系列的旅游产品、文化产品和文化活动,打造沉浸式的消费目的地,满足本地老百姓的消费升级。每个小镇不收门票,强调体验性、娱乐性与互动性,借助各地多元的传统文化营造一种抽离感与穿越感,为游客提供与平时生活完全不同的全新场景与空间。

伟光汇通强调自己从规划设计、投资开发到持续运营管理的全产业链服务体系,与4000多家商家形成战略联盟,打造持续造血,长期盈利的合作平台模式。此外,公司还开始走轻资产模式,对外输出品牌,不再参与投资,主要负责项目运营管理。安徽颍上管仲老街是第一个轻资产项目,湖南长沙的洋湖水街等文旅小镇也是这种模式。

安徽颍上管仲老街

图片来源:伟光汇通公众号

不过,伟光汇通一直在强调自己强大的运营管理能力,尤其是其盘活小镇,长期持续运营并获得盈利的能力。但纵观伟光汇通文旅小镇运营模式,其倡导的“增量运营逻辑”带来的流量只是个数字,并没有转化成高收入;核心的低价拿地模式受到各种因素限制,房地产暴雷事件带来的银行贷款收紧致使现金流压力增大。一句话,伟光汇通在运营管理方面的优势与能力并没有自己宣传的那么强。

经不起推敲的“流量”优势

要盘活文旅小镇,小镇必须有人气,吸引足够的游客量成为衡量伟光汇通文旅小镇项目成功的关键指标。

无论是做深度调研,分析本地市场与目标客群,了解他们的真实需求,还是盘活存量市场,寻求新的增量空间,开拓新的市场,都成为伟光汇通“增量运营逻辑”的一部分。

根据伟光汇通公布的消息,各个小镇的游客量也成为项目的“亮点”。比如,彝人古镇2019年游客接待游客达1480万人次、滦州古城862.7万人次、田州古城417万次等等。

伟光汇通在官方宣传中称,“2019年公司运营的文旅小镇接待游客总量超5860万人次”,自称高于同年华侨城的5200万人次。流量最终看的是变现和转化,体现在财务指标上比较直观的反映就是企业的收入与利润。很显然,上述比较根本站不住脚。

首先,伟光汇通文旅小镇不收门票,华侨城旗下的景区、酒店、演艺等都需要门票,一个没有产生收入,另一个为公司创收,仅从游客量的高低比较没有实际意义。

其次,伟光汇通文旅小镇主要靠三四线城市周边的客流,新增的客流还要靠旅行社等其他渠道引入,在流量获取方面明显存在很大的不确定性。华侨城旗下景区靠过山车及丰富的节假日、主题活动每年吸引大量的年卡会员,相对完善的会员体系带来的流量优势是伟光汇通无法比拟的。

最后,伟光汇通游客的消费能力远低于华侨城。对任何景区或目的地来说,流量是基础,但游客的消费意愿和消费能力更重要,尤其是后者。无论停留时间多长,即便有特色的内容业态,没有强大的消费水平,伟光汇通也只能继续走游客“高频低消费”模式,将更多的精力放在房产销售与店铺招商上。考虑到二者项目的位置,即便伟光汇通文旅小镇游客远高于华侨城,收入方面也不可同日而语,甚至根本不具有可比性。

事实是,不是在一个地方挖掘了在地文化,打造出来旅游产品和文化产品,文旅小镇或其中的商品或活动就成了IP。不是打造出来的项目或推出的产品就成了IP,形成真正的IP需要市场与消费者长时间的检验。检验的标准是,游客愿意付费,付费购买与IP相关的一切商品、纪念品及其他主题娱乐项目。迪士尼、环球影城旗下的全球知名IP无一不是十几年,甚至几十年品牌积累与沉淀的结果,对大多数自然景区、文化景点来说,文化挖掘呈现的最直观价值,甚至唯一价值是门票收入,观光游经济依然有其价值,开放景区不是不想收门票,是压根收不到,唯一的解释就是醉翁之意不在酒。

图片来源:伟光汇通公众号

相比之下,伟光汇通声称打造的传统文化IP其实都算不上是真正的IP,因为基本上没有用户和粉丝基础,外地游客显然不会为了一个假古城而过去游玩。

财报显示,2021年,华侨城包括27家景区在内的文旅旅游产品共接待游客7797.9万人次,为2020年182%的水平,恢复至2019年的150%;剔除2021年新增加项目,已恢复至2019年的96%,恢复情况远超行业平均水平,收入更是高达433亿元(当然,这里面也包括有旅游相关的房地产项目收入)。如果要再次对比,伟光汇通2021年最新的游客量及营收又有多少呢?

事实上,问题的核心不是在比较游客量的多寡,而是游客量背后的产品打造能力,运营管理体系,以及运营效率提升后的游客量转化与变现能力。同样在2019年,长隆集团游客量达3701.8万人次,也低于伟光汇通,但其营收接近52亿元,游客量同比增长接近10%,利润增加大概率也不在话下,相比于伟光汇通这一年亏损数亿元(后面会提到其财务状况),前者的游客量带来的收入明显更有说服力。

低成本拿地难以为继,假文旅模式“现形”

据公开资料,伟光汇通运营、在建和待建的文旅小镇项目超过50个,据执惠不完全统计,18个已建成运营,其余处于在建和待建状态。

执惠还发现,伟光汇通已开业的文旅小镇项目占地面积大,其中首个开发的文旅小镇项目彝人古镇占地面积约1740亩,总面积高达3平方公里。滦州古城占地2000亩,田州古城占地1500亩,彝风湿地文旅小镇占地超3万亩,南中爨城占地约6000亩,驻马店皇家驿站占地3359亩,零陵古城占地1480亩,远高于华侨城旗下欢乐谷平均750亩左右的占地面积。

伟光汇通运营的文旅小镇项目

问题是,每个文旅小镇需要这么多这么大的土地和资金从哪儿来的?

事实上,伟光汇通的核心商业模式是用文旅小镇的概念在低线城市去拿低价的土地,然后利用圈来的土地做房地产,尤其是2017年获得国开金融战略投资之后,公司拿地的速度更快,成本更低。据执惠了解,伟光汇通文旅小镇项目拿到土地的价格大概是周边土地价格的十分之一。

以伟光汇通在云南楚雄的彝人古镇和彝风湿地文旅小镇项目为例。

企查查数据显示,从2002年至2011年,楚雄汇通古镇文化旅游开发有限公司以约3.1亿的总价,相继拿下包括楚雄市石羊镇集镇、东瓜镇车坪村委会、和楚雄开发区彝人古镇北侧在内共约72.29公顷(722900平方米)的土地,用于彝人古镇项目开发,每平米价格不足430元。

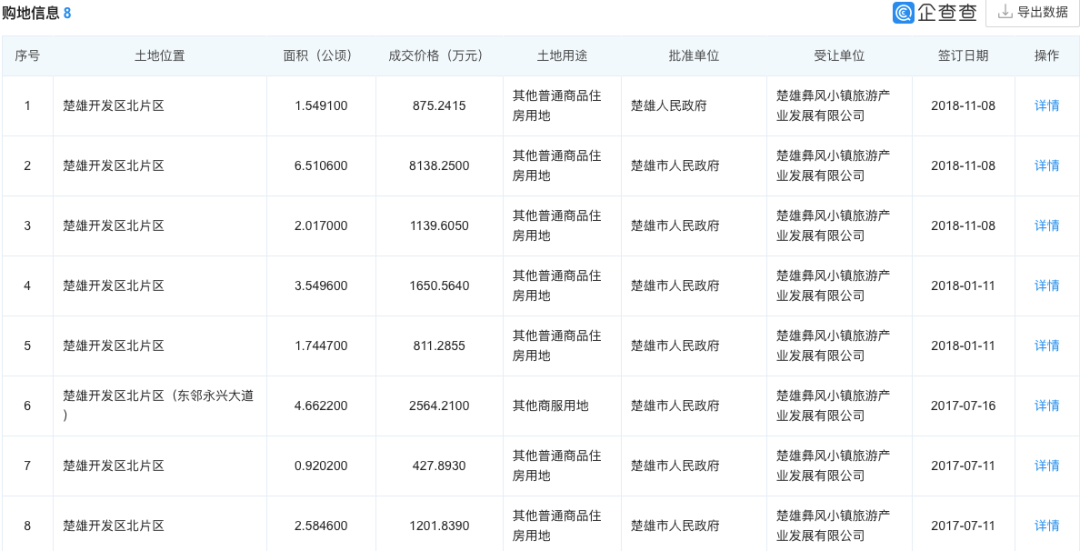

企查查还显示,从2017年7月到2018年11月,楚雄彝风小镇旅游产业发展有限公司通过先后8次土拍,拿下楚雄开发区北片区共计23.53公顷(235300平方米)的其他商服用地/其他普通商品住房用地,总价约1.681亿。以2018年11月8日拿下的楚雄市CK2018-10号其他普通商品住房用地为例,该地总面积6.5106公顷,成交价8138.25万元,约定容积率上限1.5,折合楼面价约833元/平方米。

八次土拍拿下楚雄大片土地的楚雄彝风小镇公司

另外,2018年10月,芒市新兴伟光汇通文旅通过拍卖或挂牌方式在芒市获得4宗土地,其中2宗土地为其他普通商品住房用地,土地成交均价都为592元每平方米。据《中国经营报》报道,2019年12月开盘售卖的傣族古镇一期商铺与住宅价格为每平米约9000元。每平米价格是拿地价格的14倍之多,从地产销售中获得的暴利可想而知。

透过现象看本质,伟光汇通依然在走真地产、假文旅这条老路。

随着一线城市地产去化的力度加大,大城市的房子卖不动,很多都是有价无市,中小城市更卖不动,其中三四线城市的房价也基本不再上涨。伟光汇通所谓的挖掘在地文化开发的文旅小镇,实际上是在当地造了一座城,造了一座假城,造了一座伪古城。

近年来,国家从地产去化方面做了很多限制,政府提供银行贷款及土地供给的政策收紧,并划出房地产三条红线。近年来,房地产开放商频频暴雷,恒大、新华联、奥园、世茂、佳兆业、融创等等,地产行业出现大量的烂尾房。

从未来的趋势看,在去地产化及城镇化进程放缓的宏观背景下,伟光汇通这种地产的低价拿地模式或将走到尽头。公司未来不太可能拿到低息的贷款,也不可能圈到大规模的土地,缺少了最主要的资金和土地来源,伟光汇通的开发模式很难持续走下去。

各种合同纠纷缠身,现金流压力陡增

最近两年,一系列事件的发生表明伟光汇通正在失去资金来源背书的两大央企的支持,出现现金流紧张,甚至资金链发生锻炼的可能。更糟糕的是,伟光汇通还要应对旗下公司或高管被法院列为被执行人及上百件商品房销售合同纠纷案件。

“问政湖南”上投诉伟光汇通永州地产销售的购房者

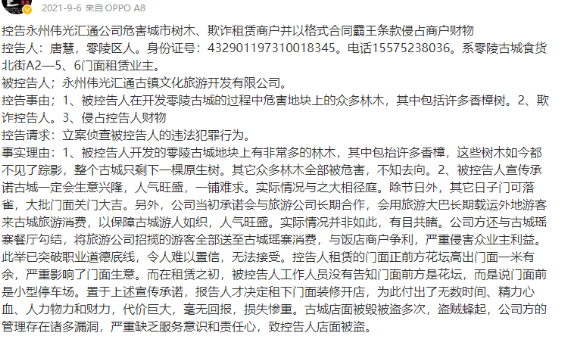

新浪微博上控诉伟光汇通零陵古城项目的商户

2020年2月,北京产权交易所发布公告,芒市新兴伟光汇通文化旅游发展有限公司46%股权以底价1506.84万元挂牌转让,股权转让方为第二大股东新兴发展集团有限公司,后者为央企新兴际华集团有限公司独资子公司。

央企子公司新兴发展集团挂牌转让46%股权

去年2月,据全国产权行业信息化综合服务平台发布消息,国开创新资本投资有限责任公司挂牌转让伟光汇通22%股权,转让底价约3.24亿元。

去年9月,伟光汇通旅游产业发展有限公司出质河南皇家驿站文化旅游开发有限公1.98亿元股份,占所持股份比例100%。质权人为甘肃银行股份有限公司兰州市城关支行。

企查查显示,4月22日,云南汇通古镇文化旅游开发集团有限公司被楚雄彝族自治州中级人民法院列为被执行人,执行标的12545395元。信息还显示,云南汇通集团有50次历史被执行人记录,历史被执行总金额为8638.5万元。

云南汇通集团50次被执行8638.5万元

自2021年2月起,因牵涉民间借贷纠纷、金融借款合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷、商品房预售合同纠纷等案件,云南汇通集团相继8次被垫江县人民法院、楚雄市人民法院和楚雄彝族自治州人民法院列为被执行人,被执行总金额达2525万。

云南汇通集团因各种纠纷被执行2525万元

央企的退出可能有不同的原因,但最后共同的结果是,他们未来不再为伟光汇通公开背书,助其获得更多的土地或资金支持。

《中国经营报》曾报道,新兴发展集团对于文旅小镇项目开工仅一年多退出的原因是,“国资委要求所有投资项目回归主业,其余情况目前暂不方便接受采访。”但国开金融的退出,不排除遇到与新兴发展集团同样的问题,但国开行之所以急于抽身,也可能与伟光汇通惨淡的经营数据相关。

执惠获得的一份关于伟光汇通的审计报告显示,2019年伟光汇通的营业收入约6.08亿元,净利润亏损2.79亿元,资产总计52.37亿元,负债55.17亿元,所有者权益约为-2.8亿。

截至2020年10月31日,其营业收入降至1.33亿,净利润亏损扩大到3亿,资产总计63.73亿,负债总计68.9亿,所有者权益已进一步降至-5.15亿。

全国产权交易平台披露的伟光汇通部分财务数据

对伟光汇通而言,经过20多的发展,文旅小镇方面的经验积累很多,但趟过的坑也不少,不管文旅小镇项目开发和运营模式多么完美,以上财务数据最能说明运营的效果。近两年,受疫情反复影响,全国多地文旅项目暂停施工或延迟开业,这期间的财务数据与2019年和2020年相比不太可能得到进一步的改善。

多个项目交叉进行,现金流压力大,大规模拿钱圈地,然后拿地去银行贷款,土地抵押贷款后获得更多的贷款,靠拿到低于市场价格的土地,销售周边的地产及项目中的商铺,打造所谓的文旅地产模式,迎合了地方政府过去一个时期城镇化建设的扩张需求。重庆市原市长、复旦大学特聘教授、中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆在一次媒体采访曾表示,“中国城镇化率已经超过65%,相当于欧美国家75%的比率,城镇化的扩张空间已经基本饱和”。

在三条地产红线的紧箍咒限制下,配套的房地产项目受到限制,运营现金流或遇到很大的压力,再加上城镇化的减速等因素影响。文旅小镇不仅要解决人流的问题,更需要思考的是“人为什么来”这一问题。伟光汇通打造的文旅小镇缺少真正的IP,没有真正吸引人的业态和内容,很多项目中的文旅古城同质化现象严重,缺少运营最需要的核心吸引物,是人工打造出来的低水平建筑,缺乏灵魂。另外,还需要解决人来了干什么的问题,真正的运营需要强大的产品支撑体系及服务能力,伟光汇通显然并不具备。

这些对伟光汇通的商业模式势必带来严重的冲击。未来,伟光汇通文旅小镇开发模式必将面临诸多挑战。土地是最为稀缺的生产资料,动辄上千亩的开发量一旦失败,带给地产政府的将是巨大的资源浪费,伟光汇通狂飙突进下危机四伏,只是希望这个危机不要转嫁给地方政府和购房者。中国不缺地产商,缺真正的文旅产业者,希望伟光汇通且行且珍惜。