新用户登录后自动创建账号

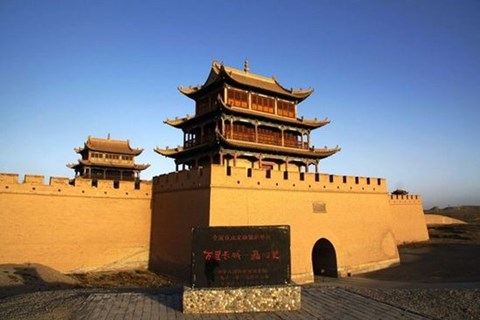

登录嘉峪关:大漠中的奇迹(上)

黄土建造的坚固堡垒

从嘉峪关壕沟里出土了铁蒺藜证明了这一点。沟底藏有利器,因此嘉峪关的第一道防线是这条与长城并行的壕沟,因为没有险峻的地势,守军特意在平地上挖壕,以此作为保护长城的第一道屏障。至此,经过十几代人一百多年不懈的努力,一个无险可凭却暗藏玄机的嘉峪关在荒原上建成了。但无论多么完备的防守体系都要以坚固的防御工事为基础。像嘉峪关这样一座用黄土建造的城能做到吗?

1975年,人们在嘉峪关北长城破损的城墙里发现了一块明代的石牌。石牌上刻有文字,据专家推测,文字记录的是修建长城时分段施工的队伍和一些人的姓名。因此,它被称为“长城工牌”。虽然,我们印象中的长城大都是用砖石砌成。而嘉峪关长城则是用黄土建成的。但土筑的长城并非嘉峪关所独有,因此,如果说嘉峪关长城确实与众不同也决不仅仅是这个原因。

在古代,攻城的一方首先会试探性的进攻城墙,即便是砖石砌成的城墙也很难抵挡投石机的重创。更何况,是土筑的,但嘉峪关城的修建者们做到了土筑城墙和砖石一样,甚至,更加坚固。

据《肃州新志》记载,当时人们对嘉峪关城墙有一个评价,即“版筑甚坚,锄 不能入”。 用土筑城墙,古人遇到的难题不只是如何使它像石砌的城墙那样坚固,相比之下,用黄土筑城有一个问题更难解决。 确实,这个嘉峪关在修筑过程中,施工的质量比较好。所以,你看到现在为止,它的土上不长草,也不长树,那就说明当时这儿的土质经过认真的筛选。想尽各种办法,使那些草籽呀,那些个植物的种子不再发芽。

关城上的细微设置

嘉峪关悬壁长城

如果说嘉峪关防御体系的建立体现了设计者在军事方面的天赋,那么关城上一些细微的设置则体现了设计者心思的缜密。在罗城的垛口上,有同内城一样的上下两排 望口,但与内城不同的是,下面一排 望口里面全都垫有一块斜砖。垛口是为方便守军攻击设计的,但它的缺点是必须要等攻方射完一轮箭之后换箭的时候进行还击。而有了像罗城这样的射击口,就能使守军的攻击更加从容。 但是,垛口上较高一排的孔却是实心的。显然,它不是射击孔又不能用于 望,罗城上怎么会有这样的设置呢?

明代嘉峪关的守军有严格的巡查制度,白天,敌我双方都在明处,守方因有城墙防护占优。但到了夜间,如果士兵提灯巡逻会成为敌人的流动靶。而这个灯龛将光亮控制在垛口内,就很好的解决了这个问题。

如果这一段长城出了问题,坍塌了,那就可以挖。挖出这个工牌以后啊,是谁的责任,就一目了然,就追究责任。 正是因为有了这样严格的建造制度,才使得嘉峪关能够完整地保存至今,其城防设计也成为冷兵器时代军事防御工程的经典之作。 但当我们站在关城上看着低矮的长城,不禁心生疑问,敌人若要进军中原,为何不能选择攻打防守相对薄弱的南北两翼长城呢? 这不是我们妄加推测,根据《肃州新志》记载,公元1561年吐鲁番速坦曼苏尔进犯肃州,就是绕过嘉峪关由长城入关的。 照此推断,城墙修得越坚固,防御体系越完备,敌人就越不可能攻打关城。而嘉峪关城从建立那天起几乎就没有经历过战争。那么,明王朝为何还要花费如此多的时间和精力去不断完善这座关城呢?

在战争中一城一地的得失都无足轻重,在最大限度杀伤敌人的同时保留己方精锐力量才是赢得战争的关键。因此,嘉峪关虽然不是最险要,最雄伟的,但它凭借近乎完美的防御体系和精巧的设计使所有试图来犯之敌望而却步。这就是它能够得享天下第一雄关美誉的真正原因。

今天,当我们用另外一种心态来审视嘉峪关,我们看到的只是它秀美的一面。丝毫感受不到它作为一处军事设施所蕴含的杀机。它就像一代铸剑大师的绝世之作。虽然自它铸成起直至作用消失,几百年来,这件神兵利器都未曾出鞘。

古代丝绸之路

嘉峪关素有“河西重镇”、“边陲第一关”之称,空中俯瞰这个曾经贯穿欧亚、商贸云集的古丝绸之路的重要古道,更显它的雄壮与神秘。

出入关的凭证——“关照”

在嘉峪关长城博物馆里,陈列着一件特殊的文物,一块木制的牌子。木牌的最上端有两个醒目的大字——“关照”。据考证,这是一个清康熙56年,也就是公元1717年使用的出入嘉峪关的通行证;而这块残布片就是出入关时举的“标旗”,关照和标旗是当时的客商行旅们出入嘉峪关时必须持有的证件。

据专家考证,古时的“关照”作用等同于今天人们使用的“护照”,都是用来证明持照人具有出入关卡的合法资格凭据。而且,今天人们常说的“请多多关照”一词的原意正是来源于此。根据有关历史学家的研究成果,明代的嘉峪关正是“关照”最初开始使用的地点。从这块"关照"的印模仔细观察我们可以发现,“关照”二字的棱角已经很少,这个使用期限仅为一年的“关照”,竟然磨损的如此厉害,可想而知,当时每年出入嘉峪关的人数之众。据史籍记载,作为古时中国西部最重要的边贸关卡,嘉峪关的兴盛从明代建关起至清代后期,至少持续了500年的时间,而当时是怎样一番热闹的景象呢?

戴弁是明朝著名文学家,在他的诗文中曾这样描述出入嘉峪关通贡、商贸的情形:“月明虏使闻鸡渡,雪霁番王贡马来。”诗中写到:当月亮还明、鸡在叫的时候,使者就开始出入关,受明朝嘉封的番王,踏着雪入关朝贡马匹。这首诗形象地描述了当年嘉峪关通关、通贡的热闹情景。

小钵和寺

在嘉峪关关城东北方的一处地点有一片翠绿之地,据专家考证,在明代,这里曾经矗立过一处寺院,名叫小钵和寺,这是商旅们抵达嘉峪关前的一个主要落脚点。

小钵和寺始建于元朝,明朝重修。除了因为具备得天独厚的自然条件,古时的商队选中小钵和寺作为过关前休整的地点,也和这里至关重要的地理位置有关。小钵和寺也叫石营庄子,位于后墩河坝的南岸,它与后墩河坝山顶上的烽火台隔河相望,相距不及千米,墩上喊话寺中就可听到。小钵和寺凭山瞪高,依河设险,也是一个易守难攻的险要军事隘口,在那个兵荒马乱的岁月里,这里也是古代商队避险的一处绝佳场所。

据当地人说,小钵和寺作为商贸驮队必经之地的历史,一直持续到20世纪50年代初期,那时,古道上还经常有驼队、马帮通行,但以后随着现代运输工具的使用,这条曾经留下无数驮队足迹的塞外古道才慢慢沉寂了下去。