新用户登录后自动创建账号

登录

灵渠位于广西壮族自治区桂林东北66公里处的兴安县境内,至今有2200多年的历史,是现存世界上最完整的古代水利工程,与四川都江堰、陕西郑国渠齐名,并称为“秦朝三大水利工程”。 郭沫若先生称为:“与长城南北相呼应,同为世界之奇观。”

灵渠流向由东向西,将兴安县东面的海洋河(湘江源头,由南向北流向)和兴安县西面的大溶江(漓江源头,流向由北向南)相连,是世界上最古老的运河之一,有着“世界古代水利建筑明珠”的美誉。

运河修建于秦始皇二十年至二十三年((公元前219年至前214年),初名秦凿渠。后因漓江的上游为零水,故又称零渠、澪渠。因在兴安境内,又称兴安运河,唐代以后改名为灵渠,但也俗称为陡河。因它沟通了湘江和漓江二水,又叫湘桂运河。

公元前221年,秦始皇统一北方六国之后,又对浙江、福建、广东、广西地区的“百越”,发动了大规模的军事征服活动。秦军在战场上节节胜利,惟独在两广地区苦战三年,毫无建树,主要原因是广西的地形地貌导致运输补给不能及时供应。

为了改善和保证交通补给,秦始皇命令史禄劈山凿渠,在兴安开凿灵渠。修建好的灵渠,沟通了湘江与漓江二水,使援兵和补给源源不断的运往前线,推动了战事的发展。

公元前214年,灵渠凿成通航的当年,秦兵就攻克岭南,随即设立桂林、象郡、南海3郡,将广大的岭南地区正式纳入秦王朝的版图。

灵渠联接了南方的长江和珠江两大水系,构成了遍布华东华南的水运网,对巩固国家的统一,促进了中原和岭南政治、经济、文化的交流以及民族的融合。即使到了今天,灵渠对当地的航运和农田灌溉,仍然发挥着重要作用。

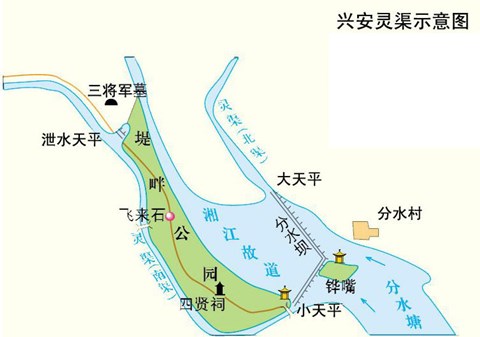

灵渠全长37公里,整个工程设计科学,建造精巧。灵渠主要由铧嘴、大小天平、南北渠、泄水天平和陡门五个部分构成,其目的是使湘水“三七分派”,即三分来水由南渠进入漓江,七分来水由北渠重新注入湘江,从而沟通了长江、珠江两大水系。

灵渠两岸风景优美,文物古迹众多,如状元桥、陡门、四贤祠、飞来石、铧嘴、大小天平、泄水天平和秦文化广场等景点。景区内还建有二战美国飞虎队遗迹纪念馆,现已成为桂林的旅游胜地。